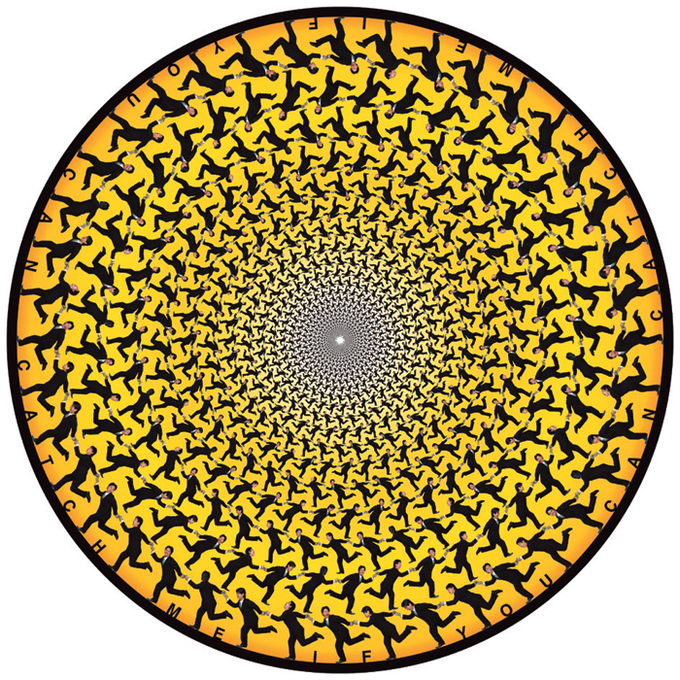

정장을 입고 다양한 포즈로 달려가는 한 남자의 이미지 패턴이 반복되어 있다. 앞과 뒤로 뻗은 두손에는 돈이 쥐어져 있는데, 이 남자의 이미지가 하나의 원 모양으로 연결되어 있어 앞사람을 보느냐 뒷사람을 보느냐에 따라 남자의 포즈에서 돈을 들고 달아나고, 돈을 놓치지 않으려고 애쓰는 이미지가 동시에 읽힌다. 폐쇄적인 하나의 원을 만드는 남자의 반복적인 동선은 원의 중심까지 여러 겹의 원을 구성하며 거대한 원의 내부를 채운다. <예술과 자본전>에 소개된 국내 작가 이중근의 작품 <Catch Me If You Can>이다. 정장이 상징하듯 이 남자는 원으로 표현된 자본주의 체제하에 존재하는 구성원이다. 재미있는 것은 작품의 프레임이다. 작품은 그가 구축한 원 모양을 그대로 살려냈다. 예술작품의 프레임 안에 마치 자본주의가 들어 있는 식이다. 물론 예술과 자본을 이런 식으로 단순히 규정하긴 어렵다. 프레임 안에서 반복적으로 존재하는 여러 원은 암묵적으로 작품의 프레임 밖으로의 확장 또한 암시하고 있기 때문이다.

경매에서 거래된 고가의 미술품이나 미술 관련 투자상품들 혹은 기업들의 아트마케팅에 관한 기사들이 새삼스럽지 않을 정도로 예술과 자본은 현실에서 긴밀하게 관계한다. 그럼에도 사실 ‘예술과 자본’이라는 전시 제목은 조금 당황스럽다. 예술의 존속에 기여했을지언정 예술의 순수성과 자율성은 지켜주지 못했던 중세 패트론이나 근대 부르주아 계급의 자본처럼 예술의 역사에 깊게 자리잡은 예술과 자본의 가깝고도 먼 관계가 먼저 떠올라서다. 물론 이 전시는 자본에 대한 피해의식을 분출하는 예술의 발악 차원이 아니다. 전시가 포착하는 시선과 대상은 ‘지금, 여기’다. 전시는 21세기, 세계의 패러다임이 향해 있는 ‘아시아에서 현대미술과 자본의 급속한 결합’이라는 이슈를 관통한다.

한국, 일본, 중국, 타이, 인도에서 초대된 여덟명의 작가들은 자본 또는 자본주의를 작품의 직접적인 소재로 삼거나, 자본주의 시스템 혹은 자본주의 시스템 밖에서 각각의 방식으로 예술에 대한, 예술의 태도를 취하고 있다. 2004년 베니스 비엔날레 전시장을 웨딩 스튜디오로 만들어 실제 관람객의 사진을 찍었던 퍼포먼스 결과물을 전시한 중국 작가 샤오위는 예술과 자본의 모호한 경계를 증명하였고, 해외 일간지에 게재된 시위장면 이미지를 타이 학생에게 드로잉시켰던 타이 작가 리크리트 티라바니자는 한국 학생에게 같은 작업을 시키면서 자본주의 사회가 초래한 문제를 상기시키고 보도사진이라는 객관적 시선이 개인별로, 문화별로 어떻게 인식되는지 개인과 사회, 예술과 사회, 문화와 사회에 대한 다층적인 물음을 던진다. 가격이 아니라 개인의 선호도 즉 사용가치로 인형의 등급을 매기고, 관람객이 사용하지 않는 인형을 그 등급에 따라 바꾸는 퍼포먼스를 벌였던 일본 작가 후지 히로시의 영상물은 자본주의가 정해놓은 교환가치가 아닌 개인의 사용가치로 물물교환을 함으로써 자본주의 시스템에 대항하는 대안경제를 제시한다.