EBS 4월7일(토) 밤 11시

지나 데이비스에게 아카데미 여우조연상을 안겨주었던 영화 <우연한 방문객>을 이 지면을 통해 소개한 적 있다. 그때 감독 로렌스 캐스단의 이야기꾼으로서의 면모에 대해 언급한 바 있다. <새로운 출발>은 로렌스 캐스단이 데뷔작인 <보디 히트> 이후 두 번째로 만든 작품이다. 이야기에서 잔재미를 발굴해내는 것은 여전히 그의 무기임을 알 수 있다. 눈에 띄는 극적 갈등 없이도 자잘한 사건, 아니 사건이라고 할 수도 없을 순간들을 펼쳐놓으니 한편의 짜임새있는 영화가 된다. 시나리오작가로서 로렌스 캐스단은 <스타워즈> 시리즈와 <인디아나 존스> 등처럼 스펙터클한 블록버스터에 능했다. 그러나 정작 감독으로서 그는 규모는 작지만, 다양한 인물들의 소통, 심리의 교환으로 구성된 이야기에 강한 편이다. 평단은 영화적으로도, 정치적으로도 어중간한 그의 영화들에 별반 반응을 보이지 않았다. 불행히도 시나리오작가 시절의 명성은 오히려 그를 조지 루카스나 스티븐 스필버그의 그늘에 매어두는 데 한몫했을 뿐이다.

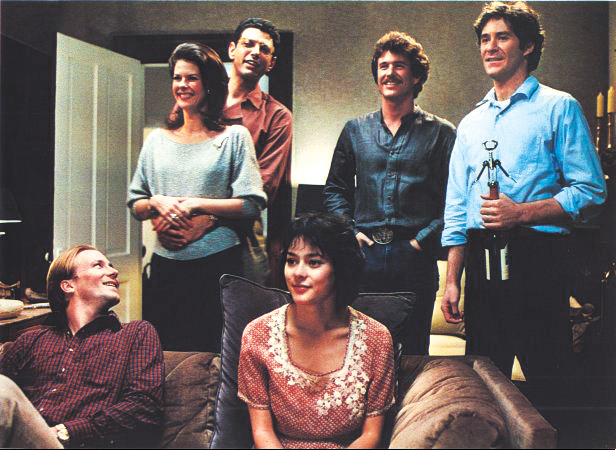

<새로운 출발>은 60년대 미시간대학을 다녔던 동창생들이 세월이 흐른 뒤 다시 모이는 데서 출발한다. 이들의 재회는 그러나, 장례식장에서 이루어진다. 동창생 알렉스가 갑자기 죽은 뒤에야 그의 죽음을 애도하고자 모처럼 모인 것이다. 한명이 빠지고 남은 일곱명의 동창생들, 그리고 알렉스가 죽기 전까지 함께했던 젊은 애인이 한집에서 짧은 동거를 시작한다. 그들은 며칠간 함께 먹고 마시고 울고 웃으며 알렉스를 추억하고 자신들의 과거를 회상한다. 물론 처음에는 그 중심에 알렉스가 있었지만, 시간이 지날수록, 그 자리에는 이들 각각의 현재가 들어서게 된다. 사실 동창생들이 모여 과거의 기억을 곱씹다가 결국 현재 자신의 일상 이야기로 마무리짓는 ‘동창모임’ 구조는 뻔하다. 그러나 특별하지 않은 구조에서 찰나의 감정적 교류와 상처, 고독 등을 반짝이게 만드는 것은 로렌스 캐스단 특유의 재주다. 특히 다수의 인물들이 한숏에 등장할 때, 그의 능력은 발휘된다. 한숏 안에서 인물들 각각의 행동과 언어가 자칫 산만해질 수 있는 동선들로 겹쳐질 때에도 그들을 바라보는 카메라는 차분하고, 배우들의 연기 호흡은 무척 자연스럽다. 글렌 글로즈, 케빈 클라인, 윌리엄 허트의 젊은 시절을 보는 재미도 쏠쏠하다. 물론 60년대를 그저 낭만화하는 영화의 보수적인 태도를 적당히 넘길 수 있다면 말이다. 또 하나. 매우 어렴풋이 등장하는 시체(알렉스)의 주인공이 바로 케빈 코스트너라는 사실.