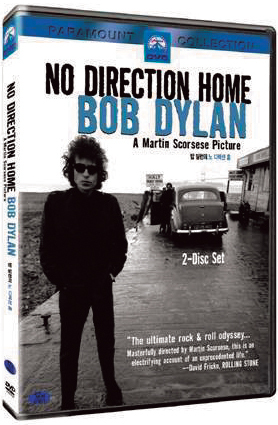

밥 딜런이 세기말에 발표한 <Not Dark Yet>이 개인적 베스트가 된 지금이지만, 그의 황금시대가 1960∼70년임을 부인할 순 없다. <Freewheelin’> 앨범의 재킷은 여전히 따스한 기억으로 남아 있으니, 차가운 거리를 연인과 걸어가던 더벅머리 남자는 바람에게 말을 걸고 소나기에 길을 물으며 시대의 정신을 밝힌 아름다운 청년이었다. 그의 팬들이 새 앨범보다 1991년 이후 출시되고 있는 ‘부틀렉 시리즈’에 더욱 열광하는 것도 수긍할 만한 일인데, 지난해까지 4개의 박스로 출시된 여섯개의 앨범은 미발표·희귀곡과 전설적인 공연을 차례차례 선보인 바 있다. 그리고 7번째에 이르러 드디어 영화와 조합되면서 혹시나 했던 부틀렉 영상에 대한 기대를 충족시키게 됐다. 게다가 <노 디렉션 홈: 밥 딜런>의 감독은 마틴 스코시즈! 딜런과 연이 깊은 ‘더 밴드’의 마지막을 <라스트 왈츠>에 담았던 사람도 스코시즈였으니 이보다 더 멋진 만남은 없겠다.

딜런을 포함한 동시대 음악인들과의 인터뷰와 다양한 기록영상이 쉴새없이 교차되는 <노 디렉션 홈…>은 딜런의 어린 시절부터 1966년까지를 더듬는 기록이다. 영화는 그에 대한 일방적 평가를 피해 비판적 시선도 가감없이 드러낸다. 저항의 시대에 쉬 승차한 기회주의자 혹은 명예와 기회에 민감하게 반응하는 신비주의자로서의 딜런의 모습 곁에 1965년 뉴포트포크페스티벌에서 그에게 쏟아진 야유, 동료의 냉엄한 증언을 나란히 놓은 뒤 딜런의 말을 들어보는 식이다. 그런데 스코시즈가 원했던 건 딜런에 대한 새로운 평가 혹은 전설의 재확인이 아니다. 딜런에게 입혀진 온갖 고정관념을 벗어낸 뒤 순수한 자유주의자로서의 그를 찾아간 결과, 그는 우디 거스리와 피트 시거를 이어 저항의 메시지를 전달하던 가수가 아닌 격동의 1960년대를 자기의 방식으로 살아간 음유시인으로 남게 된다(그 시절의 대표곡 중 왜 <Blowing in the Wind>가 아닌 <Like a Rolling Stone>의 가사 중에서 굳이 영화 제목을 취했겠는가).

D. A. 펜베이커의 <뒤돌아보지 마>가 1960년대 중반의 시점에서 딜런을 따라간 반면, 같은 시기를 40년 뒤의 시선으로 바라본 <노 디렉션 홈…>은 좀더 충실한 기록으로 자리매김될 것 같다. 1963년부터 1966년까지의 공연에서 발췌한 8곡의 연주장면, 조앤 바이에즈 등 4명의 가수가 인터뷰 중 즉흥적으로 부르는 딜런의 노래, 밥 딜런의 인기를 짐작하게 만드는 당시의 홍보영상이 부록으로 제공된다.