모든 종류의 전쟁은 그것만으로 충분히 끔찍하게 비인간적이다. 그런 전쟁에도 최소한의 합의가 있다면 민간인과 전쟁포로 또는 부상병과 환자에 대한 인도적 대우이다. 전쟁에서 인도주의를 구하는 이 어려운 문제는 1863년 국제적십자위원회(ICRC)의 창립과 함께 국제적인 논의가 시작되어 1929년 2개의 제네바협정, 1949년 4개의 제네바협정의 체결로 공고화될 수 있었다. 2차대전의 경험을 바탕으로 1929년의 협정을 개정한 1949년의 통칭 ‘전쟁포로에 관한 제네바협정’은 한국전쟁에서 최초로 시험대에 올랐다. 심각한 도전은 ‘전쟁포로의 처우에 관한 협정’의 118조, 즉 ‘적대행위의 중단과 함께 전쟁포로는 석방되어 본국으로 송환되어야 한다’를 두고 벌어졌다.

1951년 10월 시작된 정전회담에서 가장 뜨거운 감자는 ‘포로송환’이었다. 유엔의 이름을 빌린 미국은 자유송환을 주장했고 중국과 북한은 제네바협정에 따른 무조건 송환을 주장했다. 우리가 알고 있는 것처럼 정전협상에서 포로송환은 미국의 의지가 관철되는 것으로 종결되었다. 중국과 북한으로 송환되지 않은 포로는 남한이나 대만 또는 중립국을 선택했다. 또한 정전협정이 맺어지기도 전에 2만5천명의 포로가 반공포로라는 이름으로 일방적으로 석방되었다. 결국 13만2474명의 포로 중 8만2493명의 포로만이 중국과 북한으로 송환될 수 있었다. 갓 태어난 제네바협정의 118조는 휴짓조각이 되어야 했다.

제네바협정은 왜 무조건 송환을 규정했을까. 그 이유는 거제포로수용소에서 벌어진 참상이 말해주고 있다. 휴전 자체를 굴욕적인 것으로 느꼈던 미국이 정전회담에서 시종일관 견지했던 입장은 ‘명예로운 휴전’이었다. 미국이 정전회담에서 그토록 집요하게 포로의 무조건 송환을 거부했던 이유는 체제의 우월성을 입증함으로써 한국전쟁에서의 굴욕감을 씻기 위한 것이었다. 전쟁포로는 그런 미국의 정치적 수단이었다. 그로써 포로수용소는 정전회담의 시작과 함께 이념의 격전장이 되었고 또 하나의 전쟁터가 되어야 했다. 거제도포로수용소에서의 중국인민지원군 포로와 북한인민군을 대상으로 한 전향공작은 수많은 포로들의 생명을 앗아갔다. CIA와 미군정보부대가 조직한 반공포로조직은 포로들간의 살육전과 폭동을 야기한 직접적인 원인이었다. 그 결과 3만여명의 포로들이 목숨을 잃어야 했다. 17만명이 수용되었던 거제도는 이라크의 아부 그라이브(Abu Ghraib)와 관타나모를 넘어서는 거대한 지옥이었다.

미군은 중국인민지원군을 대상으로 한 심문과 공작에 1949년 대만으로 패주한 장제스의 국민당 출신 준통(軍統: 국민당군정보조직) 요원들을 불러들였다. 그 수는 500여명으로 추정되고 있다. 이들이 거제포로수용소의 중국인민지원군 포로들에게 자행한 짓은 끔찍하게 비인간적이다. 중국 본토의 국공내전에서 적군 포로들에게 그랬던 것처럼 이들은 거제도의 포로들의 몸에 반공(反共)이라는 문신을 새기거나 고문과 협박을 통해 스스로 문신을 새기도록 만들었다. 이 기술은 인민군과 의용군 출신의 포로들에게도 그대로 전수되었다. 반공의 문신을 몸에 새긴 포로들은 중국으로도 북한으로도 돌아갈 수 없었다. 그들은 고향을 잃었다. 반공포로조직인 반공청년단이 실행을 주도한 반공포로석방은 남한에 아무런 연고가 없는 북한 출신의 이산가족을 대량으로 양산했다. 그들은 고향에 돌아가지 못했고 다시는 가족을 볼 수 없었다.

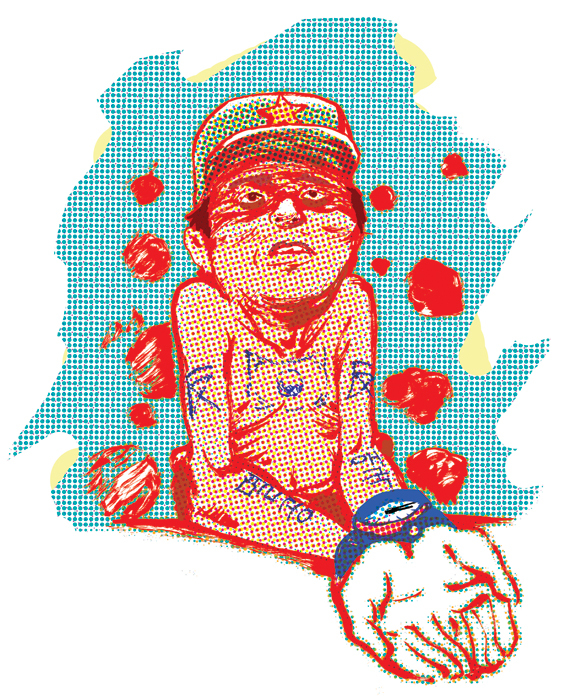

한국전쟁에서의 포로문제는 한때의 미군에 의한 양민학살과 마찬가지로 장막 뒤의 어둠 속에서 반세기를 보냈다. 거제포로수용소 유적관의 어느 한구석에는 가슴에는 태극기를 두팔에는 멸공과 애국을 문신으로 새긴 앳된 얼굴의 인민군 포로의 사진이 전시되어 있다. 그 처절한 눈망울 앞에서 시간도 역사도 숨을 멈추고 정지해 있다.

55주년을 맞은 한국전쟁은 지금 어디에 와 있는가. 세계사의 한획을 그었던 이 전쟁은 50년 전의 바로 그 순간에 멈추어 있다. 이제 이 시계의 태엽을 감아야 한다면 아직도 이른 것일까. 그 해답은 이 시계의 태엽을 감지 않고는 이 전쟁으로 시작된 비탄과 모순의 역사를 바로볼 수 없을 것이라는 아주 간단한 진실에 숨겨져 있을 것이다. 지난 반세기 동안 외면당해왔던 그 짧은 진실 속에.