설이나 보름이나 새로운 일년의 시작을 기념하면서 그 일년이 편안하길 기원하는 제의로 구성되지만, 그 성격은 사뭇 다르다. 설이 조상신에게 제사하면서 가족의 평안을 빌고 확대된 가족의 범위에서 음복하는 날이라면, 보름은 마을 전체의 사람들이 모여서 성황신이나 당신에게 제사하며 마을 전체가 한데 어울려 먹고 노는 날이다. 줄다리기나 다리밟기, 쥐불놀이, 심지어 위태로운 석전(石戰)에 이르기까지 다양한 종류의 놀이들이 대보름날을 위해 준비되어 있다.

‘놀이’라는 말에 어떤 개념적 의미를 부여하려 한다면, 아마도 이런 발생적 연원과 결부하여 정의하는 게 적절할 것 같다. 제사 내지 ‘봉헌’이 공동의 신을 다시 상기하게 하는 방식으로 사람들을 하나의 ‘관념’(표상)으로 묶는 것이라면, 음복이나 놀이는 공동의 식사나 함께 즐기는 행위를 통해 사람들을 신체적으로 연결하고 묶어주는 것이다. 굳이 제의가 아니라도 우리는 음식을 통해 쉽게 다른 사람들과 친해지지만, 또한 놀이를 통해 쉽게 가까워짐을 안다. 그래서 우리는 친해지고 싶은 사람이 있으면 식사 자리에 청하거나 함께 놀 궁리를 한다.

지난달에 ‘수유+너머’의 여러 사람들과 함께 베이징에 갔었다. 셋쨋날 밤인가, 숙소 근처 공원을 산책하다 흥미로운 장면을 보았다. 야밤에 공원 한편에선 허름한 차림의 노인 한분이 이호(二胡)를 연주하고 그에 맞추어 한분이 중국식 창법으로 ‘민가’를 부르고 있었다. 주변에는 사람들이 모여 장단을 맞추고. 약간 떨어진 곳에선 음악을 틀어놓고 노소의 사람들이 두 사람씩 짝지어 춤을 추고 있었고, 그 옆에서 아주머니들이 모여 제기를 차고 있었다. 우리도 제기는 좀 차는지라 혹시 함께 차도 좋은지 물어 그 속에 끼어들었다. 가로등이 꺼질 때까지 깔깔대고 떠들면 제기를 찼다. 며칠 뒤 낮에 시내의 다른 공원 옆을 지나다 제기 차는 것을 보고 우리도 마침 사들고 다니던 제기를 꺼내 차기 시작했다. 얼마 뒤 세명의 청년이 끼어들어 함께 차기 시작했다.

이처럼 놀이는 서로 말도 잘 안 통하는 사람들조차 한데 어울려 ‘놀게’ 만든다. 상이한 신체를 관통하는 공동의 리듬을 통해서 어느새 ‘나’의 경계는 완화된다. 이런 점에서 ‘놀이정신’이란 단지 “모든 것을 놀듯이 즐겁게 한다”는 것만을 뜻하진 않는다. 그것은 함께하는 사람들과 호흡을 맞추면서 공통의 움직임, 공통의 리듬을 만들려는 정신이고, 타자들과 함께 움직이고 타자들과 함께 살려는 정신이며, 그것을 통해 집합적인 차원에서 새로운 신체를 만들어내려는 정신이다. 이런 정신이 없다면 아무리 훌륭한 능력을 가진 선수들을 모아놓아도 훌륭한 팀을 만들 수 없다는 건 잘 아는 바다. 더구나 그것은 누군가 만들어놓은 프로그램에 맞추어, 그저 시키는 대로 하면 되는 그런 것도 아니다. 그때그때 달라지는 ‘이웃’의 움직임에 따라 나서거나 물러서며 나 자신을 맞추어가는 능동적 변이와 조절능력이 없다면, 어떤 놀이도 잘되기 힘들다. 그런 의미에서 놀이정신, 아니 놀이능력은 함께 사는 능력, 함께하는 능력이라고 해도 좋을 듯하다.

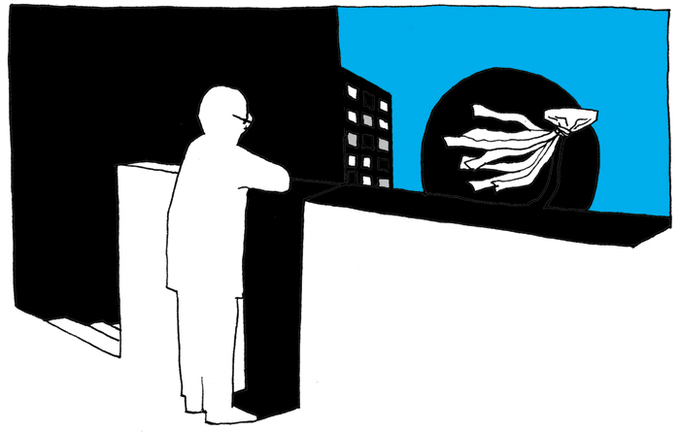

이런 관점에서 어쩌면 우리는 놀이가 소멸되어가는 시대를 살고 있는지도 모른다. 물론 지금은 지금대로 새로운 놀이가 있다. 아이들은 컴퓨터 게임을 하고 롯데월드에 간다. 그러나 그것은 누군가와 함께 하는 게 아니라 혼자서, 혹은 같은 게임을 함께하는 다른 접속자가 있음을 확인하면서 혼자 한다. 바이킹이나 롤러코스터, 유령의 집 앞에 줄을 서고 여러 사람이 함께 앉아 움직이지만, 그것은 그저 옆에 앉아 있는 것에 불과하며 정해진 코스가 끝나자마자 인사도 없이 돌아선다. 놀기는 하지만 이미 정해진 경로를 이미 정해진 방식으로, 혹은 그 정해진 답을 찾아서 통과한다.

하면 할수록 옆에 있는 누군가와 친해지고 함께하게 되는 게 아니라 옆에 있는 존재를 잊어가고, 앞에 줄 선 자들이 없었으면 바라게 된다. 노래도, 춤도, 바둑이나 장기도 스스로 하는 것에서 점차 잘하는 누군가, 전문화된 ‘프로’들이 하는 것을 보는 것으로 바뀌어간다. 거기서 남는 건 승부다. 놀이는 승부에 귀속되고 종속된다. 이기지 못한다면, 아무리 멋있고 재미있게 놀아도 소용없다.

놀이정신의 소멸, 그것은 무엇보다 우선 집합적으로 살아가려는 정신의 소멸이고, 타인과 함께하는 능력의 소멸이다. 설날의 거대한 소동과 비교되는 대보름의 소멸이, 가족 이외의 모든 타인들과 함께 사는 생활방식의 소멸을 보여주는 징표 같아서 씁쓸하다.