삶은, 어느 식기 브랜드의 광고문구처럼, ‘깨지지 않는 아름다움’일 수 없다. 이가 빠지거나 금이 간 식기라면 모를까. 각자 시간과 정도의 차이가 있을 뿐. 그런데 어떤 이의 삶은, 대속(代贖)이라도 하듯, 때이르게 부서진다. 특히 예술가, 물론 음악인 가운데 그처럼 황망히 세상을 등진 이들이 많다. 흔히 ‘요절’(천재)이란 수식어를 붙이는 이들, 예컨대 엘리엇 스미스(1969∼2003)처럼 말이다.

엘리엇 스미스만큼 영화를 통해 ‘단번에 뜬’ 음악인이 있을까. 1997년 그는 <굿 윌 헌팅> 사운드트랙에 여섯곡의 자작곡을 실었고, 그중 하나인 <Miss Misery>가 아카데미 최우수 주제가 부문 후보에 올라 시상식장에서 인상적인 무대를 꾸몄다. 그래봤자 스타덤과는 거리가 있었지만, 이를 계기로 적어도 무명의 굴레는 벗어나게 되었고, 그의 깨질 듯 섬세하고 시적인 노래에 감염되는 이들도 점증했다. 그리고 지난해, 아직 살아갈 날이 더 많은 그는 갑작스레 세상을 등졌다.

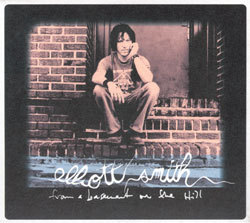

<From a Basement on the Hill>은 엘리엇 스미스의 1주기에 맞춰 나온 유작(遺作)이다. 생전에 거의 마무리 단계에 있던 레코딩을 오랜 지인인 롭 슈냅과 조애나 봄이 마무리하여 완성했다. <Let’s Get Lost> <The Last Hour> 등은 종종 닉 드레이크와 비견되던 초기 ‘어쿠스틱 기타와 서정적인 노래’에 가까운 곡들이다. 반면 그로테스크하고 거칠며 몽환적인 <Coast to Coast>, 약물에 취한 듯 몽롱하고 극적인 <King’s Crossing>, 거친 전기기타 연주가 ‘유성우’처럼 작렬하는 <Shooting Sta>는 실험적이고 야심적인 곡들이며, 좀더 화려해진 후기 메이저 레이블 시기에 가깝다. 굳이 저울에 달면 후자에 해당하는 경향이 더 지배적일 듯.

그런데 ‘사운드’를 고려하지 않는다면 10년 전 솔로 데뷔 때부터 참 지독하게도 유지해온 대로, 노랫말은 절망과 실연, 외로움과 슬픔, 약물과 알코올 등 세상살이의 고됨(辛酸)으로 가득하고 곡조는 멜랑콜리하고 감미로우며 팝적인데, 이는 재생시간 1시간에 가까운 15곡의 수록곡을 끝까지 듣지 않아도 알 수 있다. 유작이란 점을 환기하지 않으려 해도, 음반의 백미에 해당할 <Pretty (Ugly Before)>나 <A Fond Farewell>을 듣다보면 요령부득일 것이다. 이 음반이 그의 최고의 작품이라고 단언할 수는 없어도, 수작이란 데에는 이견이 없을 듯하다. 그가 ‘가지 않은 길’이 아쉽고 애틋해지는 심정을 배제하더라도.

이용우/ 대중음악평론가