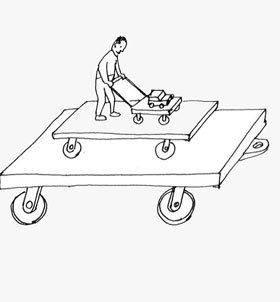

주위에 바퀴 달린 물건이 많아지고 있다. 길에 굴러다니는 자동차야 말할 필요도 없지만 의자와 냉장고와 침대에, 여행가방과 계단과 심지어 어린아이들의 신발바닥에까지도 바퀴가 달려 돌아가고 있다. 청계천에 나가보면 우리가 갖고 있는 모든 물건에 부착할 수 있는 수백 가지의 바퀴들을 갖춰놓고 파는 상점들이 즐비하다. 한곳에 붙박이로 머물러 있던 가구들, 전적으로 근육의 힘에 의해서만 움직일 수 있었던 물건들에 바퀴가 달리는 현상에는, 사물의 자연스런 진화과정이라고만 말할 수 없는 측면이 있다. 왜냐하면 여기에는 전혀 이질적인 요소들의 돌연한 결합과 그로 인한 이전 단계와의 뚜렷한 단절이 들어 있기 때문이다. 정지된 사물과 이동하는 사물이 결합함으로써 사물의 기능이 변하고, 그 변화는 다시 그 사물을 사용하는 사람에게로 전이된다.

이를테면 의자는 사람이 한곳에 정지해 있으면서 휴식을 취하거나 어떤 일에 집중하기 위해 만든 물건이었다. 의자는 동물인 사람을 정적인 식물의 상태로 변화시키는 도구였다. 의자에 앉은 사람에게서 다리의 활동성은 일시 정지되고 그가 취할 수 있는 행동은 상반신으로 국한된다. 아이를 학교에 보내서 십수년간 우리가 가르치는 것은 이렇게 정지된 의자에 얌전히 앉아서 머리와 손을 가지고 어떤 일에 집중하는 것이다. 의자에 앉아 발을 떠는 사람은 이러한 육체적 절제 상태를 견딜 줄 모르는 불안정한 인간으로 간주된다. 그런 의자의 다리에 바퀴가 달리면 상황이 달라진다. 일차적으로는 의자의 기존 기능에 장소를 이동하거나 방향을 전환하는 기능이 추가된 것이라고 말할 수 있다. 그러나 변화는 여기서 멈추지 않고 의자에 앉는 행위 자체에까지 영향을 준다. 바퀴 달린 의자는 더이상 정지와 집중의 도구가 아니다. 그것은 어디로나 굴러갈 수 있고 방향을 돌릴 수 있는 탈것이 되며, 의자에 앉는 행위는 더이상 좌정(坐定)을 의미하지 않게 된다. 외형상으로는 앉아 있지만 서 있는 상태, 수시로 이동할 태세를 갖춘 상태로 바뀌는 것이다. 이전까지 의자에 앉아 있는 사람이 자신의 위치나 방향을 바꾸려면 일단 일어서서 의자를 옮기거나 돌려놓고 다시 앉아야만 했다면, 이제는 이 세 단계의 동작이 미끄러지듯 한 동작으로 축소된다. 정지와 이동은 서로 뒤섞여 경계가 모호해진다. 바퀴 달린 사무용 의자에 앉은 사람은 정지된 자세로 이동하고, 이동하면서 주어진 일에 집중하는 새로운 유형의 인간이 될 것을 요구받는다. 모든 사무실에 보급되고 있는 사무용 의자는 직원들을 유동적인 바퀴 위에 올라앉은 상태로 일하게 한다. 쾌적한 사무용 의자 위에 안정적으로 앉아 있다고 생각하는 사람들은 자신들이 고스란히 컨베이어벨트와 같이 구르는 바퀴 위에 올라가 있는 것을 애써 외면하지만, 바퀴 위에서 자신이 언제라도 흔적도 없이 미끄러질 수 있음을 알고 있다.

왕복과 회전의 두 가지 운동 양상이 있다면 사람에게 선천적으로 주어진 것은 왕복운동이었다. 근육과 관절을 이용해 발을 내딛고 끌어당기는 이 원시적인 운동방식이 바퀴에 의한 회전운동으로 전환되기 시작했을 때 지금의 이러한 단계는 이미 예고되었던 것인지 모른다. 의자와 냉장고에 바퀴를 달고 있는 동안 우리의 발밑은 미끄러지듯 구르는 바퀴들과 그것들이 어디서나 잘 구르도록 하기 위한 포장으로 뒤덮이고 있다. 바퀴의 매개없이 직접 발을 딛을 수 있는 빈 공간은 이제 우리에게 거의 남아 있지 않다. 지금 이 글을 쓰는 나도 바퀴 달린 의자에 앉아 있다. 자동차 바퀴 위에 앉아서 집과 작업실을 오가고 바퀴 위에 앉아서 글을 쓴다. 삶은 구르는 바퀴 위에서 서커스의 광대들처럼 불안한 균형을 잡는 일이 되었다. 아직까지 디자이너들이 식탁 의자에까지 바퀴를 달지 않는 것이 다행스럽다.

글·드로잉 안규철/ 미술가