몇달 전 입주한 내 작업실 바닥에는 나뭇결 무늬가 선명한 갈색 마루판이 깔려 있다. 작업 때문에 잡다한 재료상점들을 들락거린 경험으로 나는 그것이 진짜 나무가 아니라 플라스틱 재질 위에 인쇄된 가짜라는 것을 금세 알아차릴 수 있었지만, 그것을 쓸고 닦으며 들여다볼수록 여기 동원되고 있는 사실적인 묘사와 정교한 재현의 기술에 감탄하지 않을 수 없었다. 나뭇결의 형태와 색깔, 표면의 질감과 요철을 있는 그대로 복사하는 차원에서 한발 더 나아가서, 여기에는 나무가 판재로 가공된 이후에 겪었음직한 적당한 마모와 부식의 흔적이 들어 있다. 나무가 건조될 때 생기는 불규칙한 균열, 그 틈새로 스며든 물과 곰팡이에 의한 약간의 부식, 그로 인해 나타나는 짙은 얼룩이 이 마루판에 약간 낡은 느낌을 주면서 사실감을 더하고 있다.

그러나 검은 석유에서 뽑아낸 화학물질로 만든 이 합성수지 마루판 제품에는 그것이 재현하고 있는 실제의 나무와 관계있는 물질이라고는 톱밥 한톨도 들어 있지 않다. 햇빛 아래서 수천개의 반짝이는 푸른 잎사귀를 펼쳐내고 비바람을 견뎌냈던 진짜 나무가 완전히 부재하는 가운데, 플라스틱 판재는 나뭇결에 담겨진 무수한 여름과 겨울, 생장과 소멸 사이의 기나긴 드라마와 그 위를 거쳐간 시간의 궤적을 고스란히 자기 것으로 가로챈다. 공장의 기계가 이 일을 해내는 데는 아마 몇초의 시간도 걸리지 않았을 것이다. 이것은 죽은 플라스틱에 생명의 옷을 입히고, 순식간에 수십년 세월의 흔적을 복제하는 마법의 연금술이다. 원목처럼 습기에 썩거나 뒤틀리지 않고 벌레도 먹지 않는 이 가짜 원목 마루는 시간의 무자비한 힘에 끈질기게 저항하면서 정지된 지금의 모습을 아주 오랫동안 유지할 것이다.

이런 바닥 위에 발을 딛고 있는 나는 말하자면 ‘그림’ 위에서 살고 있는 셈이다. 공장에서 나올 때부터 이미 적당히 낡은 것처럼 만들어져 친근감마저 느끼게 하는 이 마룻바닥 그림의 뒷면에는 회색 콘크리트와 녹슨 철근과 접착제와 검은 플라스틱이 있다. 이 모든 것들의 표면에 종잇장보다도 얄팍한 나무의 이미지, 자연의 허상이 덧씌워져 있을 뿐이다. 나는 그것이 그림이고 껍데기임을 분명히 알지만, 그러면서도 내심 그것을 진짜 나무라고 믿고 싶어한다. 가짜 마루판이 내놓는 눈속임에 나도 짐짓 스스로를 속이려 든다. 그래도 아직은 이것이 기만이라는 사실을 안다. 그러나 시간이 갈수록 진짜 나무의 기억은 희미해질 것이고, 반대로 가짜를 만드는 기술은 더욱 정교해질 것이다. 그리하여 언젠가는 이것이 눈속임이라는 사실조차 완전히 잊게 될 때가 올 것이다.

여기에는 가짜 보석이나 명품에 의해 실제로는 소유할 수 없는 진품, 원본에 대한 욕구를 해소하는 것과 같은 원리가 들어 있다. 플라스틱 마루판에는 돌이킬 수 없는 과거에 대한 그리움이 담겨 있고, 진짜 숲에서 잘라온 값비싼 원목으로 마루를 깔 수 있는 부유한 삶에 대한 선망이 들어 있다. 그리움과 선망은 소비와 산업을 굴러가게 하는 힘의 원천이다. 원본들을 향한 그리움은 우리의 연약한 마음속에 이미 넘치도록 들어 있고, 또 언제나 마를 틈이 없이 새로 채워진다.

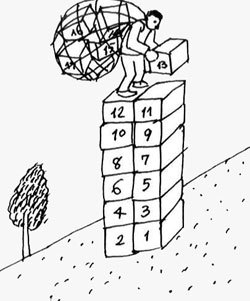

내가 발을 딛고 서 있는 이 바닥, 내 삶을 떠받치고 있는 토대가 바로 그 뒤에 숨어 있는 실재를 은폐하고 망각하게 하는 조작된 환영의 이미지요 보잘것없는 껍데기라는 사실은 의미심장하고 또 불길하다. 이 사실을 인정함과 동시에 곧바로 나를 둘러싼 많은 것들, 어쩌면 나의 존재 자체가 이러한 눈속임의 기만적인 이미지들로 이루어져 있을지 모른다는 회의가 밀려들기 때문이다.

껍질을 들추고 그 이면을 들여다보는 것, 발밑 마룻바닥 뒷면의 어둠을 응시하는 것은 그래서 불편한 일이다. 그것은 어쩌면 내가 서 있는 바닥을 스스로 무너뜨리는 결과를 가져올지도 모른다. 그것은 전적으로 선택의 문제다. 글·드로잉 안규철/ 미술가