을지로 3가에 가면 온갖 종류의 손잡이와 경첩들만 모아놓고 파는 철물점들이 있다. 나는 종종 작업에 쓸 철물을 구하러 이 가게들을 찾아간다. 서랍과 상자, 문짝 같은 것을 만들면서 거기 쓰일 부속품들을 그때그때 사다 쓰곤 하는 것이다.

타일과 욕조, 조명기구와 페인트 가게들이 몰려 있는 이 거리는 인테리어 업자들과 목수와 미장이들, 짐꾼들과 용달차와 주차 단속원들로 늘 붐빈다. 비좁은 가게에서 쏟아져나온 물건들이 쌓여 있는 길바닥에서 사람들은 흥정을 하고 팔린 물건들을 묶고 포장한다. 거리 전체가 전시장이자 임시작업장인데 그 사이를 비집고 자전거와 리어카들이 억척스럽게 돌아다닌다. 그래도 이 복잡한 거리를 배회할 때 나는 편안함을 느낀다. 아직 손으로 뭔가를 만들면서 살아가는 수공업 동업자들 틈에 들어 있다는 느낌, 세상이 여전히 타일을 붙이고 욕조를 바꾸고 문의 손잡이를 갈아끼우며 돌아가고 있음을 확인하는 데서 오는 안도감 때문일 것이다. 아직은 세상이 나를 완전히 추월한 것은 아니다.

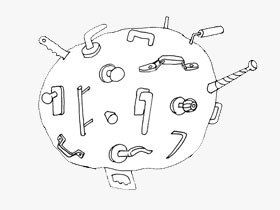

서랍과 상자 뚜껑들, 찬장과 옷장 같은 가구와 출입문과 창문에 붙이는 형형색색의 손잡이들이 수백 가지씩 모여 있는 이곳에서 마음에 드는 물건을 찾는 것은 그리 쉬운 일은 아니다. 내가 찾는 것은 대개 겉멋을 부리지 않은 가장 단순한 형태의 손잡이들인데, 이런 특별한 취향에 들어맞는 물건이 흔치 않다. 디자인이 기능 속에 완전히 녹아들어 있기를 바라는 나는 손잡이 디자이너의 조형적인 스타일이 군더더기처럼 덧붙여져 있는 상태를 받아들이지 못한다. 말하자면 나는 장식적인 물건으로서의 손잡이가 아니라 손잡이의 원형, 순수한 기호 자체로서의 손잡이를 찾고 있다고 할 수 있을 것이다. 하지만 철물점 주인에게 이것을 어찌 설명할 것인가. 그저 시간을 들여 뒤적거리며 찾는 수밖에 없다. 업자들처럼 많은 양을 살 것도 아니면서 까다롭게 물건을 고르다보면 가게 점원들의 눈치가 보인다. 그러나 이 과정, 이름 없는 손잡이 디자이너들의 경험과 상상력이 담긴 이 물건들, 그리하여 이집 저집의 실내와 가구들에 붙어서 사람들의 환경의 일부가 될 그 다채로운 물건들을 구경하고 만지작거리는 일 자체가 내게는 각별한 즐거움이다. 반짝거리는 광택을 낸 둥근 문 손잡이를 돌려보고 작은 서랍에 쓰는 꼭지 모양 손잡이를 손가락으로 잡아당겨 보면서 나는 마치 서점에서 책을 뒤적일 때처럼 그것들의 감촉과 형태를 손으로 읽는다.

그러면서 나는 시대에 뒤떨어져 보이는 이 아날로그 철물가게들이 세상에서 가장 중요한 물건을 팔고 있다는 생각을 해본다. 손잡이는 벽의 일부였던 문을 통로로 바꿔주고, 통로였던 것을 다시 벽으로 되돌려놓는 장치이다. 간단한 손놀림으로 작동되는 이 마술적인 장치는 사실 단순하기 이를 데 없는 물건이지만, 그것에 의해서 비로소 우리는 열고 닫을 수 있는 온전한 문을, 온전한 집을 갖게 된다. 손잡이에 의해서 사물들은 비로소 인간을 위한 사물이 된다. 그것이 없다면 도구를 통해 세상과 만나는 인간의 삶도 불가능하다. 세상에 널려있는 무수한 손잡이들은 세상과 나를 만나게 해주는 중개자이며, 세상이 내게 내미는 손이다. 아침에 잠자리에서 일어나 문을 열 때 손잡이는 내가 외부세계와 만나는 최초의 의식으로서 세계와의 악수를 기다리고 있다. 그 손은 나의 손을 닮았다. 손목이 돌아가듯이 손잡이도 돌아간다. 그 손을 잡아야 나는 세상으로 나아갈 수 있고 세상에 나의 의지를 개입시킬 수 있다. 을지로의 철물점들은 세상과 나의 만남을, 세상을 들어올리고 변화시키는 지렛대를 팔고 있는 것이다.

나 역시 손잡이를 만드는 사람이다. 나는 내가 만드는 미술 작품들이 사람들에게 다른 세상의 문을 열도록 도와주는 손잡이가 되기를 바란다. 그것들이 과연 사람들에게 악수를 청하고 있는지 때때로 반성해볼 일이다.

글·드로잉 안규철/ 미술가