흔히 말하는 진화란 좀더 단순한 것에서 좀더 복잡한 것으로 분화되는 것이며, 이로써 좀더 나은 것으로 ‘발전’되는 것이다. 이 상식화된 진화론이 다윈보다는 스펜서나 헤켈의 이론이라는 건 이젠 널리 알려져 있다. 다윈의 이론에서 진화란 발전이나 진보가 아니며, 정해진 방향성이 없다. 거기서 진화란 환경에 적응하여 살아남는 것이다. 그래서 혹자는 말한다. 살아남는 능력이란 점에서 박테리아를 당할 생물은 없으며, 따라서 박테리아가 가장 진화된 생물이라고.

다윈의 진화 개념이 갖는 이런 양상은 19세기적인 사고방식을 넘어선 매우 현대적인 면모를 보여준다. 아직도 진화론이 살아남을 수 있었던 것은 이런 면모 때문일 것이다. 그럼에도 불구하고 그런 진화의 관념에는 생존경쟁과 적자생존, 자연도태라는, 경쟁과 적대로 세상을 보는 또 다른 19세기적 세계관이 전제되어 있다. 맬서스의 악명 높은 인구론에서 정식화되었던 그런 세계관이. 실제로 다윈은 여행을 통해 얻은 자료와 경험을 바탕으로 <종의 기원>이란 책을 쓰기 직전에 맬서스의 <인구론>을 읽고 참조했다고 한다.

다윈이 맬서스에게서 차용한 이 전제들은 분리된 개인들의 경쟁과 적대를 전제로 구성되는 근대경제학과 정확하게 공유하고 있는 전제이기도 하다. 그런데 그것은 좀더 근본적으로 세상을 만인에 대한 만인의 전쟁이라고 했던 홉스의 유명한 공식에 기원하는 것이다. 그것은 시장이라는 전장에서 벌어지는 전쟁의 논리학을 모델로 하고 있다. 시장과 전쟁, 그것은 경제학이 이해한 근대세계의 원리였던 것이다. 그것이 다윈을 통해 생물학으로, 생물 일반의 생존의 논리, 진화의 논리로 확대된 것이다. 이런 점에서 진화생물학에는 홉스의 그림자가 드리워져 있으며, 생물의 진화는 아직도 맬서스의 유령에 사로잡혀 있다.

그러나 미생물학자 마굴리스가 입증한 것처럼 세포 속의 미토콘드리아는 다른 개체에 잡아먹힌 박테리아가 소화불량인 채 살아남아서 두 개체가 서로 공생하면서 살아가게 된 것이다. 즉 우리의 세포들은 상이한 박테리아들이 서로 공생하면서 진화하게 된 공생체라는 것이다. 이와 다른 차원에서지만, 좀더 일찍이 크로포트킨은 생물체들간의 상호부조를 통해서 생물계를 이해하려고 했던 바 있다.

어찌 세상에 경쟁과 적대가 없을까? 그러나 또 어찌 세상에 경쟁과 적대만 있을 수 있으랴! 상충되기도 하는 무수한 측면들이 공존하는 게 세상 아니던가? 맬서스와 크로포트킨의 차이, 다윈과 마굴리스의 차이는 아마도 그들이 보려고 하는 게 달랐기 때문일 것이고, 보는 방법이 달랐기 때문일 것이다. 그렇게 우리는 세상을 ‘나누어서’ 보게 마련이다. 불행은 피할 수 없는 그 일면성이 세상의 ‘원리’가 되고, 그런 주장이 거대한 권세를 얻어 다른 많은 사람들에게도 그렇게만 보도록 하는 데서 시작된다.

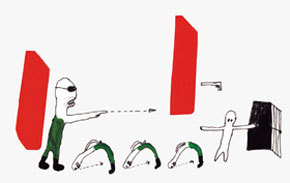

진화론 덕분에 맬서스의 유령은 전쟁 같은 경쟁과 적대를 생명의 일반원리로, 누구도 피할 수 없는 ‘인간조건’으로 만들어버렸다. 그래서 냉전의 논리, 군대의 논리가 여기서 벗어나길 기대하는 건 바보짓처럼 보인다. 그러나 내가 군대를 늘리면 적도 늘릴 것이고, 적과 대결하고 있는 상황이라면 좀더 많은 군대, 좀더 강력한 무기를 개발해야 한다는 믿음만이 진정 옳은 것일까? 내가 무기나 군대를 줄이면 적이 무기나 군대를 줄이리라고 하지 않고 적이 침공하리라는 가정까지 덧붙여야 하는 것일까?

그런데 지금 내게 더 불행하게 보이는 건 군대를 거쳐간 사람들의 적대적 평등주의다. “내가 겪은 고통과 불행을 왜 너는 피하려 하는가” 하면서 병역거부자를 비난하고 감옥으로 보내려는 태도. “내가 싫은 일을 했다면 다른 사람도 모두 똑같이 그 일을 해야 한다” 식의 생각이 너무도 끔찍하게 여겨지기 때문이다. 나는 아직도 그것이 그들의 ‘본성’에서 기인한다고 믿고 싶지 않다. 적대와 전쟁, 경쟁이 생존의 규칙이었던 군대의 삶이 그들을 그렇게 길들인 것이라고 믿는다. 그래서 나는 더욱 확신한다. 양심적 거부자만이 아니라 모든 사람이 군대에 가선 안 된다는 것을. 없어져야 할 것은 병역거부자가 아니라 군대라는 것을. 그리고 기원한다. 세상을 오직 적과 아군으로만 보게 하는 모든 종류의 전쟁이 사라지기를. 경쟁과 적대 대신에 공생과 우정, 상호부조를 가르치는 삶의 방식이 출현하고 확산되기를.

이진경/ 연구공간 ‘수유+너머’ 연구원·서울산업대 교양학부 교수