노무현 대통령이 대선 후보로 출마했을 때, 그가 우리에게 던져준 희망의 메시지는 “이민가지 마세요”였었다. 국민들은 사실 뭐니뭐니해도 내 나라에 살고 싶었는지 그를 이 나라의 지도자로 선택했다. 그리고 얼마 못 가 케이블티브이의 홈쇼핑 채널에서 빅 히트를 기록한 신상품이 등장했으니, 그것은 다름 아닌 ‘이민상품’이었다. 이 홈쇼핑은, 지금은 얼마 안 남은 이데올로기의 흔적마저 뽀드득 소리가 나도록 깨끗히 닦아주는 쇼킹한 것이었다. 아, 이민도 일종의 상품이구나. 돈주고 사면 되는 거구나. 그것도 마이 홈에서 리모컨을 돌리다가 전화를 걸어 구입하면 며칠 뒤에는 캐나다인이 될 수 있는 것이구나. 국가와 국적이란 것이 이렇게까지 가벼워질 수 있다니. 기분이 덩실 날아오른다.

한반도는 사실은 말도 못하게 척박한 곳이다. 연평균 기온차가 40도가 넘고, 강우량은 가뭄 아니면 홍수, 국토의 대부분은 산악지대이고 지리적으로는 극동아시아에 고립되어 있다. 좋은 땅도 아닌데 어쩌다 길목에 위치한 이유로 외침도 많이 받아 하루도 평안한 날 없으니 국민성은 불안, 초조, 위기의식에 늘 시달린다. 나라살림 책임지는 정치인들도 불안 초조는 예외가 아닌지라 하루살이처럼 그제 제 밥그릇 챙기기에 급급할 뿐이다. 이런 땅에서, 누군들 능력만 된다면, 할 수만 있다면, 방 안에서 전화 한통으로 가능한 일이라면, 자유, 평등, 평화, 행복 가득한 희망의 나라로의 이민을 마다하리.

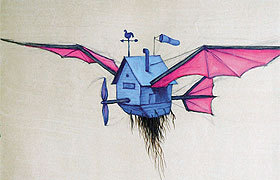

그래서 줄줄이 떠난다. 바리바리 싸들고 날아간다. 대학교수가 하루아침에 세탁소 주인이 돼도 좋고, 야채장수가 돼도 좋다. 안 되면 처자식만 먼저 보내고 아빠는 송금하고, 그것도 안 되면 국적이라도 받아놓자고 원정출산까지, 한반도 엑소더스는 줄기차게 이어진다. 일제시대에는 일본, 동남아, 중국, 만주로 강제로 끌려갔고, 60년대에는 아메리칸 드림을 좇아 날아갔고, 70년대는 간호원, 광부들이 독일과 중남미로 날아가서 남동생 학비도 보내주고 노부모 생활비도 보내주었다. 요즘은 더 좋은 삶의 질과 교육환경을 찾아 떠나가고 있다. 옛날엔 돈벌러 갔는데 요즘은 돈들고 간다. 이렇게 전세계로 날아간 한민족은 전세계 150여개국에 약 600만명에 달하는 엄청난 해외동포를 자랑하고 있다. 그들이 떠나간 동기를 따져보면 자랑할 일인지는 모르겠지만, 어쨌거나 고난과 핍박의 역사를 이기고 비교적 잘살고 있으니 다행이다. 돈을 벌러 갔든 쓰러 갔든 제 집을 떠나 ‘그들이 만든, 그들을 위한 그들만의 멋진 나라’에 비집고 들어가 뿌리를 내리기란 만만한 일이 아닐 터이다. 그래서 이민가는 집은 핑크빛 슬픔의 날개를 가졌다. 글·그림 김형태/ 무규칙이종예술가 www.thegim.com