안녕 조지. 나는 소년이고, 학생이란다. 나는 중학생이고, 한국인이지. 취미는 독서와 음악감상, 그리고 숙제를 잘해. 참, 나는 13살이지. 이곳은 밤인데 그곳은 낮. 그래서 이 편지가 무사히 가길 바래. 감사해. 매우, 매우.

그 시절엔 누구나 해외펜팔을 했다. 학생잡지의 광고란엔 어김없이 펜팔의 광고가 실려 있고, 그곳엔 환한 치아를 드러낸 채 활짝 웃고 있는- 낸시라든지, 제인, 또 톰과 마이크랄까- 그런 얼굴들의 증명사진이 보란 듯 잔뜩 게재되어 있었다. 지금은 어떤지 모르겠지만, 이메일이 아닌-진짜 편지를 손수 써, 미국이라든지 캐나다로 보내곤 하던 그 시절의 진짜 펜팔.

나의 첫 펜팔 상대는 낸시라든지, 제인이면 좋겠다 여겼지만, 아쉽게도 소년이었고 어딘가 묘한 어감의 조지란 친구였다. 조지라, 좋구나. 미국의 친구에게 편지를 쓴다는 아들을 보며-아버지는 순간 악어에 가까울 정도로 입이 찢어지시는 것이었다.

답장이 온 것은 석달 뒤였다. 태평양을 건너온 조지의 편지를 받는 순간-나는 석달 만에 꽃이 핀 선인장처럼, 영혼이 부풀어 올랐다. 빨갱이들의 공중피랍을 피해, 무사히 내 곁에 온 편지를 여는 순간-콩, 콩 심하게 심장을 울리던 녹슨 스카이콩콩 소리. 문제의 조지는 ‘녹이 슬지 않는다’는 금테안경을 쓴- 주근깨가 많은 금발의 소년이었고, 그 속에는 짤막한 자기 소개와 함께 다음과 같은 문장이 적혀 있었다.

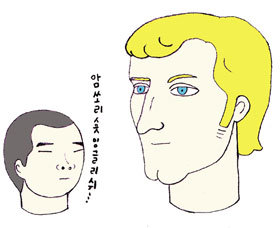

너 영어 뒈지게 못하는구나.

뭐랄까, 확실히 그런 뉘앙스의 문장이었다. 묵묵히 건빵을 씹으며 나는 편지를 접었고, 그날 이후로 나는 뒈지게 영어를 싫어하는 코리안 보이가 되었다. 조지… 지금도 생각나는 미국, 하고도 텍사스의 참 솔직담백했던 나의 친구. 그것이 불행의 시작이었다. 영어완전정복과, 성문기본영어와, 성문종합영어와, 맨투맨잉글리시와, 일일이 그 이름을 다 기억할 수 없는 아무튼 잉글리시와, 토익과, 토플과, 버케벌러리와, 생활영어와, 실전영어와, 어학연수와, 해외유학과 줄곧 담을 쌓아온 나는-어느 날 마침내 후줄근한 청춘이 되어 있었다. 이럴 수가, 이건 흡사 만리장성이 아닌가. 달에서도, 보인다고 하는!

굳이 동사무소의 9급 공무원이 아니더라도, 우리는 누구나 <영어완전정복>의 시대를 살고 있다. 영어는 선택이 아닌 필수란 말 따위-나온 지 이십년이 더 되었고, 나처럼 영어와 만리장성을 쌓은 인간이라면, 차라리 뒈지는 게 속편한 세상이다. 영어를 모르면 취업이 어렵고, 영어를 모르면 입학이 힘들다. 가능하다면, 미국에서 2세를 낳아-사랑하는 자녀에게 미국 시민권을 물려주는 게 부모의 도리일 것 같고, 한국어보다 영어를 익히는 게 우선-고액의 조기영어교육이 곳곳에서 한창이다. 이 정도의 열기라면, 달에서도, 보이지 않을까?

띄엄띄엄, 나는 오늘 이십년 만에 펜팔을 시도하고픈 마음이다. 미국, 하고도 텍사스에 살던 나의 친구 조지에게. 안녕 조지. 나는 아직도 영어를 뒈지게 못해. 여전히 한국인인데, 이것 참 난감할 따름이야. 뒈질 것 같애. 동사무소의 9급 공무원이라도, 되었으면 좋겠어. 이곳은 밤인데 그곳은 낮이겠지? 글쎄 아무튼 편지의 말미에는 감사하다고나 해야겠지. 매우, 매우.

밤이다. 지구 반대편에는 우리의 생각보다 훨씬 더, 아니 상상을 초월할 만큼 솔직담백한 친구가 있다. 담도, 만리장성도, 무슨무슨 장막 따위도 허물어진 지 오래다. 비로소 <영어완전정복>의 시대. 글쎄 달에서도 보일 정도의 열기라면, 우리 민족은 언젠가 기어코 <영어완전정복>의 꿈을 이루고야 말 것이다. 왜 아니 몰랐을까? 우리가 영어를 완전정복하는 그 순간이, 비로소 우리가 영어에게 완전정복되는 순간이다.

박민규/ 무규칙이종소설가