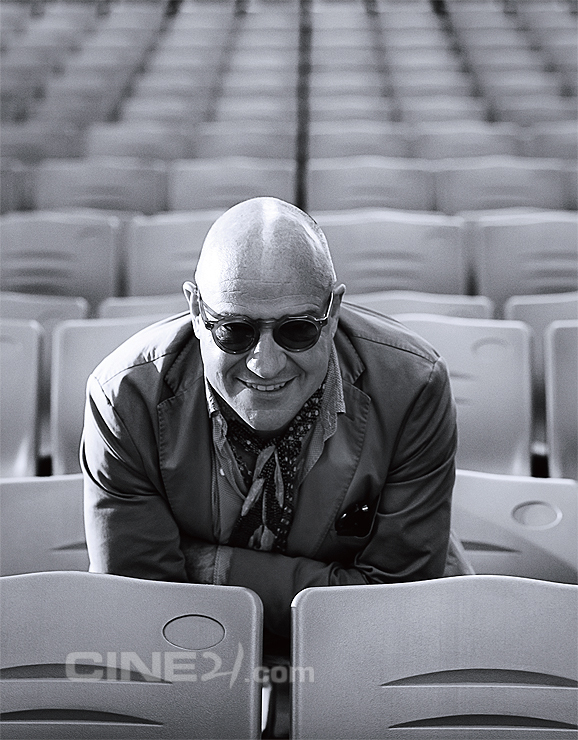

올해 베니스영화제는 영화제 역사상 최초로 다큐멘터리 감독에게 황금사자상을 안겼다. <성스러운 도로>를 연출한 지안프란코 로시가 그 주인공이다. 영화는 로마를 “토성의 고리”처럼 둘러싼 외곽순환도로 GRA와 그 주변인들의 삶을 조명한다. 지극히 현실적인 삶의 파편들로 이뤄진 영화이나, 그 파편들이 모여 신비롭고 미스터리한 분위기를 자아내는 이 작품에 매혹되지 않을 수 없다. 아서왕이 성배를 찾아 떠나듯, 한 도로의 본질에 다가가기 위해 고집스러운 장인의 정신으로 2년간 <성스러운 도로>를 만든 지안프란코 로시 감독을 만났다.

-당신은 매 작품마다 굉장히 오랜 작업 기간을 거친다. 주제를 선택할 때에도 고민이 깊을 듯한데, <성스러운 도로>는 어떻게 시작한 영화인가. =보통 스스로 영화를 만들어야겠다는 강한 필요성이 생길 때 작업을 시작하는 편이다. 이번 작품은 좀 예외적인 상황에서 시작됐다. 로마의 도시계획전문가 니콜로 바세티라는 사람이 날 찾아와 로마의 외곽순환도로인 GRA에 대한 다큐멘터리를 만들어보면 어떻겠냐고 하더라. 그의 제안을 받고 연출을 결정하기까지 굉장히 힘들었다. 내 마음 속에서 자연스럽게 우러난 주제가 아니었기 때문에, 내 것으로 받아들이기까지 시간이 필요했다.

-GRA 도로에 대해 이해하는 데 8개월이 걸렸다고 들었다. =나는 작은 공간으로부터 이야기를 시작하는 데 익숙하다. 하지만 이 영화의 배경이 되는 GRA 도로는 67킬로미터였으니까. 이 도로에 대해 처음 느낀 건 ‘보이지 않는 벽’ 같다는 생각이었다. 로마를 둘러싼 이 도로를 경계로 로마 중심부에 15만 명이, 외곽 지역엔 300만 명의 사람이 산다. 이 두 지역의 사람들은 전혀 소통하지 않는다. 이처럼 내가 알고 있는 사실에 대한 생각들을 해체한 뒤 머릿속을 완전히 비우고, 다시 작은 이야기들로 채워나가는 작업을 했다. 혹시 펜과 종이를 빌릴 수 있나? (그림을 그리며) 이렇게 GRA 도로가 원이라고 하면, 내가 했던 작업은 이 원을 선으로 펼쳐 나만의 지도를 그려나가는 과정이었다.

-도로 외곽에 사는 7명의 중심인물이 등장한다. 도로에 대한 다큐멘터리를 구상하며 많은 사람을 만났을 텐데, 그 중에서 이들을 영화의 주인공으로 선택한 이유는. =영화를 다 만들고 난 다음에야 그들의 공통점이 보이더라. 흥미로운 점은 GRA가 정체성이 모호한 공간이라는 데 반해 내가 선택한 인물들은 자신의 삶과 일에 대해 확고한 정체성을 가지고 있었다는 거다. 나는 <성스러운 도로>가 현실을 다루되, 그 현실을 넘어서는 어떤 요소들로 이루어진 작품이 되길 바랐다. 영화 속 등장인물들은 평범한 사람이지만 말하는 방식, 살아온 과정에 있어서 시적인 느낌을 가지고 있었고 그 점이 내가 지향하는 연출 방식과도 잘 맞았던 것 같다.

-영화의 등장인물들은 카메라를 전혀 의식하지 않는 것처럼 보인다. 그런 자연스러운 삶의 모습을 어떻게 촬영했나. =예전에 NYU(뉴욕대학교)에서 연출을 공부할 때 선생님이 이런 말씀을 하셨다. 절대로 질문하지 말라고. 상대방이 대답을 해야 한다는 의무를 느끼는 순간부터 그건 재미없는 작업이 되어버린다는 얘기였다. 그는 나에게 인생의 한 조각을 잡으라고 가르쳤다. <성스러운 도로>를 연출할 때에도 최대한 사람들에게 뭔가를 묻지 않으려 했다. 그렇게 하면서 다큐멘터리를 찍으려면 우선 등장인물을 잘 아는 과정을 거쳐야 한다. 영화에 종려나무를 키우는 남자가 나온다. 그와 2년 동안 친분을 쌓아오다가 전화 한통을 받았는데, 종려나무숲이 곤충 때문에 완전히 폐허가 되어버렸다며 깊이 상심했더라. 그를 달래기 위해 하룻밤을 같이 보내는 과정에서 그의 독백을 카메라에 담을 수 있었다. 그를 2년 동안 알아왔는데, 내가 그를 촬영한 시간은 그날의 40분이 전부다. 이처럼 친밀하고 진솔한 삶의 조각을 잡기 위해선 신뢰가 먼저 밑바탕이 돼야 한다.

-조명을 사용하는 방식이 인상적인 작품이었다. 빛을 어떻게 쓰느냐에 따라 같은 풍경이 전혀 다르게 보이는 순간들을 이 영화는 품고 있다. 어떤 장면에선 일련의 회화 작품들이 떠오르기도 한다. 르누아르, 마그리트…. =(중간에 이어받으며) 그리고 몬드리안. 조명은 내 작품의 가장 중요한 ‘캐릭터’(특징)다. 원하는 빛을 얻기 위해 몇 주씩 기다리기도 한다. 적절한 조명이 만들어지면 카메라를 어디에 둬야할지 바로 알 수 있다. 그래서 정작 촬영하는 속도는 무척 빠른 편이다. NYU에서 내 지도교수였던 마틴 스코시즈가 늘 했던 말이 있다. 영화를 찍는 데에는 몇 백 개의 ‘구도’가 있지만 단 하나의 ‘프레임’이 정답이라고. 일단 어떤 이야기를 해야 할지 결정하면 어떤 프레임을 써야하는지 자연스럽게 알게 된다. 어디에 카메라를 둬야할지 모르거나 무엇을 찍어야 할지 모른다고? 그건 연출자가 하고 싶은 이야기가 준비되지 않았다는 뜻이다.