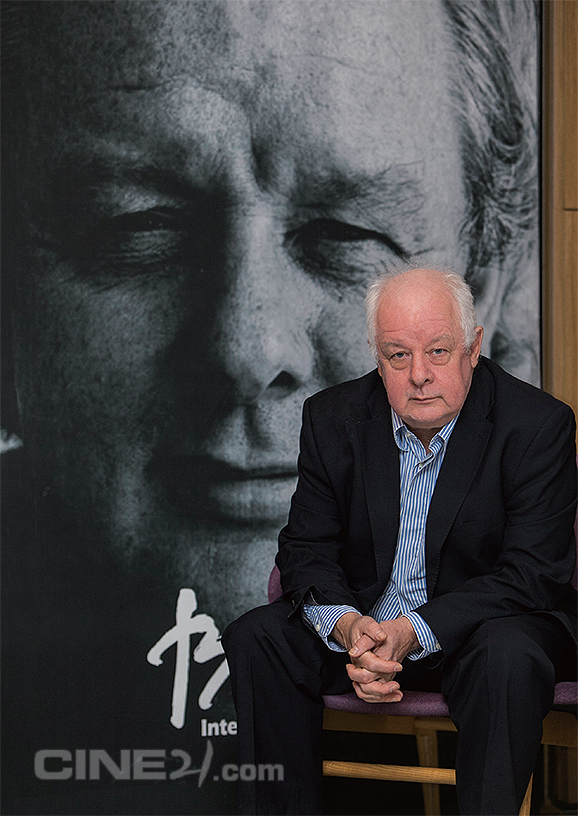

짐 쉐리단의 마스터클래스가 8일 경남정보대 센텀산학캠퍼스에서 열렸다. 그는 <나의 왼발>, <아버지의 이름으로> 등 선 굵은 작품으로 관객을 감동시켜온 아일랜드의 거장 감독이다. 이날 마스터클래스에는 그 어느 때보다 젊은 학생들의 참여가 많아 그의 영화가 여전히 현재진행형임을 실감케했다. 짐 쉐리단과 그의 작품 <나의 왼발>(1989), <아버지의 이름으로>(1993), <미국에서>(2002)의 오프닝 시퀀스를 함께 본 뒤 이에 대해 이야기를 나누는 꿈같은 시간이었다.

<나의 왼발>의 주인공은 뇌성마비환자입니다. 프로듀서는이야기를 주인공의 출생부터 시작하길 바랐지만 나는 거절했습니다. 왜 그랬는지는 잘 모르겠습니다. 그저 본능적으로 받아들이고 싶지 않았습니다. 비슷한 소재의 영화 <가비의 기적>(1987)을 본 뒤 그 이유를 알았습니다. <가비의 기적>은 주인공의 출생부터 시작합니다. 선천적으로 장애를 갖고 태어난 사람의 이야기에서 관객은 언젠가 아이가 이를 극복하길 기대합니다. 이 기대가 충족되지 못할 경우 관객은 실망하게 되지요. 그러나 장애를 지닌 채 성장한 모습으로 시작하면 관객은 주인공이 완쾌되리라는 기대 없이 이야기의 진행에 관심을 갖게 될 것입니다. <나의 왼발>은 뇌성마비를 가진 주인공 크리스티 브라운(대니얼 데이 루이스)이 레코드를 트는 장면에서 시작합니다. 이때 발을 비롯한 그의 몸에서 시작해 얼굴로 이어지는 쇼트는 몸과 얼굴의 일체성을 강조한 것입니다. 이를 통해 몸의 존엄성을 보여주고 싶었습니다.

나는 영화를 만들 때 타인과의 공감을 중시합니다. 내 영화 중 흑인 주인공이 등장하는 <겟 리치 오어 다이 트라인>(2005)에서 주인공이 침묵하는 부분이 있습니다. 이 장면에서 미국 관객들이 흑인 주인공의 침묵에 공감하지 못하는 것을 느꼈습니다. 내 생각에 예술가의 역할은 인종,국경, 성별을 넘어선 집단적인 무의식을 찾고 이를 표출하는 것입니다. 예를 들어 아일랜드 내에서는 아일랜드 악센트를 중시하지만 국제적으로 성공한 영화의 경우 아일랜드 악센트를 잘못 구사한 경우가 많습니다. 대부분의 해외관객들은 이를 구분할 수 없기 때문입니다. 이는 진정성이항상 관객과 소통하진 않는다는 것을 보여줍니다. 소수의 아일랜드인을 위한 영화만 만들기보다 외국 관객들과 교감하는 방법을 알아야 합니다. 가령 <미국에서>가 성조기의 이미지로 시작하는 것 역시 이러한 교감의 일환이었습니다.

때론 시각적인 것이 무엇인지 분명히 알 때 감정은 배제되기도 합니다. 미카엘 하네케의 경우 냉정할 정도로 자신이 원하는 이미지를 확실히 압니다. 그래서 종종 감정이 배제되어 있다고 느껴질 때도 있습니다. 그런 면에서 나와는 반대된다고 볼 수 있죠. 나는 글을 쓸 때마다 장면을 상상합니다. 영상은 말보다 정확합니다. 말은 복잡한 반면 이미지는 간단합니다. 이미지는 차갑고, 감정은 뜨겁습니다. 글을 쓰면서 감정을 느끼면 영상이 따라옵니다. 감정을 구체화하기 위해 필요한 것은 배우가 극중 인물이 되어 느끼려고 하듯 타인의 입장에 서 보는 것입니다.

사람들은 흔히 영화가 일종의 꿈의 작업이라고 말합니다. 나는 이렇게 말하고 싶습니다. ‘그렇다. 그런데 관객들의 꿈은 어떻게 할 것인가?’ 여기에는 아일랜드뿐만 아니라 모든 관객이 포함됩니다. 물론 그 나라 사람이 아니면 이해하지 못하는 정서나 고유의 서사들이 있는 것도 사실입니다. 하지만 유럽이든 이집트든 아프리카든 심지어 동양이라도 깊이 내려가면 근본적으로는 통합니다. 감독은 이것을 조율하고 보편적인 동의를 얻어낼 수 있어야 합니다. 가끔 이런 공감을 이끌어내기 위해 폭력적인 코드를 활용하는 영화들이 있습니다. 그것은 손쉽지만 좋은 해결책이 아닙니다. 공감은 현실에서부터 출발합니다. 현실을 반영하지 못하는 캐릭터에는 아무도 공감하기 힘듭니다. 그리고 공감이 부족하면 영화는 죽습니다.