다큐멘터리와 픽션 사이의 경계 허물기라는 문제는 영화사의 오랜 난제 가운데 하나다. 하지만 가공의 세계에 ‘다큐멘터리적 터치’를 가미한다든가 다큐멘터리에 몇몇 픽션의 요소들(극적 서사와 캐릭터 등)을 도입하는 식의 시도는 지금에 와선 거의 낡아빠진 것처럼 보이는 게 사실이다. 보다 흥미로운 것은 영화적 허구를 다큐멘터리 형식과 안이하게 결합하려 하기보다는 사적 기록의 형식(메모, 일기, 수필, 여행기), 아포리즘 혹은 ‘순수 영화’(pure cinema)적 리듬을 동원해 허구를 해체, 재구성하고 있는 몇몇 모험적인 감독들-프랑스의 장 뤽 고다르로부터 태국의 아핏차퐁 위라세타쿤에 이르는-의 시도다. 이들의 작품은 극영화나 다큐멘터리 어느 범주에도 속하지 않는 (그렇다고 해서 ‘아방가르드’라 부르기에도 부적절한) 독특한 현대적 ‘장르’를 형성하게 되었는데, 굳이 명명하자면 ‘에세이 영화’ 정도로 부를 수 있을 것 같다.

주목할만한 필리핀과 스페인의 다큐멘터리들

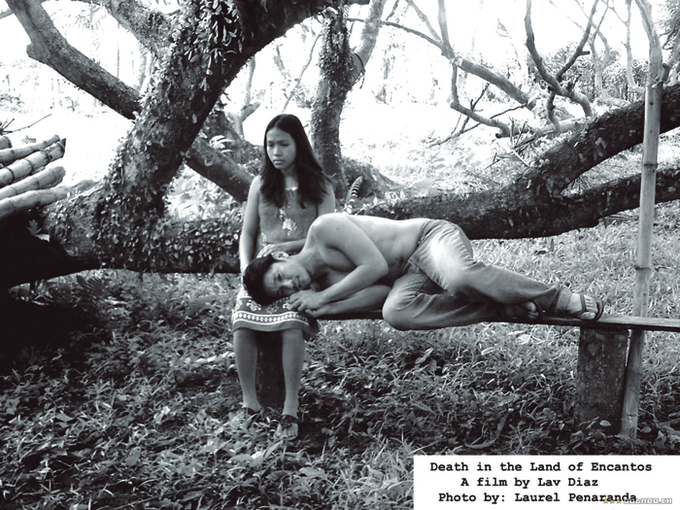

이런 점에서 현재 필리핀 독립영화감독들의 작업은 특히 주목할 만하다. 올해 전주국제영화제에서 소개되는 세 편의 필리핀 영화들은 다큐멘터리/픽션의 범주에 의문을 제기하는 한편, 현대적 에세이 영화와 역사적 사유를 결합하려는 대담한 시도를 보여준다. 상영시간이 거의 9시간에 이르는 <엔칸토에서의 죽음>에서 감독 라브 디아즈는 인내력을 시험할 만큼 길게 지속되는 롱 테이크를 전면적으로 활용하고 있다. 여기서 관객은 관람이라는 행위를 통해 역사와 과거의 무게를 ‘신체적으로’ 체감할 것을 강요받게 된다. 37분에 달하는 롱 테이크로 시작되는 라야 마틴의 <오토히스토리아>는 영화 관람의 경험을 역사(history)를 자신(auto)의 것으로 내면화하는 작업의 곤혹스러움(hysteria)을 체험하는 순간으로 바꿔버린다. 존 토레스의 <나의 어린 시절>-이 영화 도입부에서 우리는 소파에 누워 있는 라야 마틴의 모습을 볼 수 있다-에 대해서도 유사하게 말할 수 있을 것이다. 기억들이 켜켜이 누적된 풍경들을 지질학자와 같은 태도로 응시함으로써 역사적 감각을 되살려내는 몇몇 에세이 영화들-김응수 감독의 <과거는 낯선 나라다>와 존 지안비토의 <이윤동기와 속삭이는 바람>-을 이 필리핀 감독들의 영화와 비교해 보는 것도 흥미로운 일이다.

이상의 영화들을 가이 매딘의 <나의 위니펙>이나 아르노 데스플레생의 <사랑>과 같은 내밀하고 사적인 에세이 영화들과 갈라놓는 것은 그것들이 모종의 정치적 프로젝트에 입각해 있으며 과거에 대해 보다 탈낭만화된 시선으로 접근한다는 점일 것이다. 또한 (지안비토를 제외하면) 디아즈, 마틴, 토레스 그리고 김응수 감독에게는 매딘이나 데스플레생처럼 참조할 만한 시네필적 기억의 저장고가 존재하지 않는다는 점도 특기할 만하다.

한편 ‘순수 영화’적 리듬을 극대화한 작품들 가운데서는 스페인에서 날아온 신작들이 주목할 만하다. 미지의 거장 페레 포르타베야가 17년 만에 발표한 신작 <바흐 이전의 침묵>, 최근 스페인 영화계의 가장 주목할 만한 인물로 떠오르고 있는 호세 루이스 게린의 <실비아의 도시에서>와 <실비아의 도시에서 찍은 사진들>이 그것이다. 이 두 편의 에세이 영화에서 게린은 영화의 가장 기본적인 요소, 즉 시선(gaze) -물론, 여성을 바라보는 남성의 시선이다- 이외의 모든 것들을 제거해 버린다. 영화와 음악의 구조적 동일성이라는 오래된 가설은 이런 스페인 감독들의 영화를 통해 다시금 힘을 얻고 있는 것 같다.