영화적 경험의 시작과 끝에는 항상 어떤 구멍들이 함께한다. 세계의 빛은 카메라 렌즈의 구멍 속으로 들어와 이미지로 전환되고, 그 이미지는 다시 영사기의 구멍을 통과해 스크린에 투사되거나 모니터에 출력된다. 영화 이미지는 그것이 생성되는 장소가 어디건 간에 최종적으로 관객의 안구를 통과해 인간의 신체적 감각으로 수용된다. 영화적 경험은 기계적 구멍과 신체적 구멍의 연쇄 또는 결합을 통한 이미지의 지각이라고 정리할 수 있다. 혹여 구멍이라는 비유가 마음에 들지 않는다면 그것을 창, 틀, 문, 거울과 같은 오래된 비유로 대체해도 무방하다. 영화에 관한 그 비유들은 영화가 다른 세계를 향해 열려 있는 특성을 설명하기 위해 동원된 것이라는 공통점을 가지고 있기 때문이다.

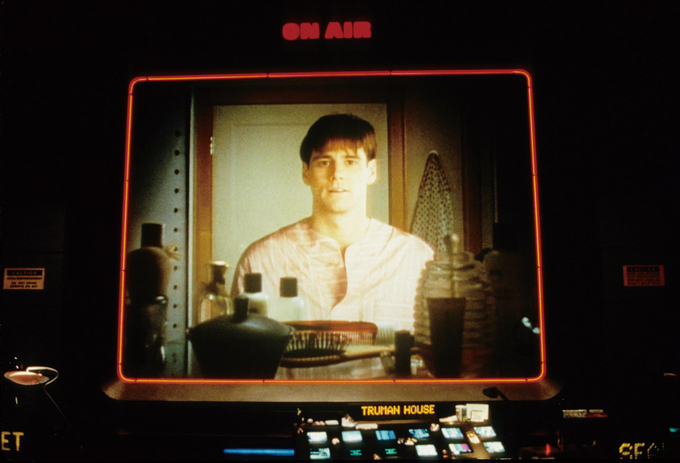

하지만 구멍에 관한 비유는 영화가 매개하는 두 세계 사이의 균형의 불안정성을 시사한다는 차별성을 가지고 있다. <트루먼 쇼>는 동명의 리얼리티 TV쇼가 여러 기계적 구멍과 신체적 구멍의 연쇄와 결합으로 이루어져 있음을 폭로의 형태로 드러내는 작품이다. 여기서 구멍은 영화 속 주인공인 트루먼은 알지 못하지만 그를 감시하는 동시에 통제하는 시스템의 존재 그 자체와 같다. 이를 상징적으로 보여주는 두개의 장면이 있다. 먼저 첫 번째 장면을 보자. 영화 중반부, ‘트루먼 쇼’를 홍보하는 영상이 액자식 구조의 형태로 삽입된다. 이 영상에서 트루먼의 일대기를 압축하는 몽타주 시퀀스를 중심으로 일련의 이미지가 지나가고 나면 트루먼이 살고 있는 마을의 풍경을 담은 이미지가 나타난다. 하이앵글로 촬영한 그 풍경은 갑작스러운 줌아웃의 움직임과 함께 한 남자가 거대한 철제문을 닫고 나가는 모습으로 전환된다. 이 매끄러운 편집의 리듬을 마무리하는 것은, 할리우드 로고가 보이는 산등성이 위에 세워진 거대한 돔 모양의 스튜디오를 인공위성 사진처럼 묘사한 이미지다. CG 처리가 된 장면들을 가상 카메라의 움직임으로 재빠르게 연결하여 완성한 이 광고 영상 전체는 트루먼이 거대한 구멍과 같은 공간에 갇힌 채 전세계 시청자에게 노출되어 있음을 암시한다.

두 번째 장면은, 앞서 언급한 ‘트루먼 쇼’에 관한 광고 직후에 등장한다. 로앵글로 트루먼이 살고 있는 마을의 저녁 풍경을 보여주면서 시작하는 그 장면은 줌인의 카메라 움직임과 함께 달 표면의 작은 구멍에 초점을 맞춘다. 이어서 그 구멍 뒤에서 트루먼의 삶을 전지적인 시선으로 바라보는 한 남자의 존재를 서서히 드러낸다. 그는 ‘트루먼 쇼’의 총괄 책임자 크리스토프다. 첫 번째 장면에서 하이앵글의 마을 풍경과 줌아웃의 리듬이 결합하여 만들어낸 전 지구적 감시에 대한 의미는 두 번째 장면에서 로앵글의 마을 풍경과 줌인의 리듬이 결합해 만들어낸 절대 권력자의 통제에 대한 의미와 대구를 이룬다. 이 두 장면에서 렌즈, 문, 창, 눈 등의 형태와 기능의 형태로 나타난 여러 구멍은 트루먼의 삶을 억압하는 것으로 이해될 수 있다. 그리고 이런 의미화는 트루먼이 억압적인 체제에 맞서 모험과 여정을 떠나는 영웅적 서사의 발판으로 작동한다. 이 영화의 이야기가 결론에 다다랐을 때 트루먼은 작은 배를 타고 자유를 찾아 떠난다. 쇼의 책임자 크리스토프는 인공 폭풍을 만들어 트루먼을 방해하지만 트루먼은 죽음 직전에 다다르는 역경을 가까스로 이겨낸 끝에 고요해진 바다를 마주한다. 그러던 중 트루먼의 배는 스튜디오 벽면과 충돌한다. 하늘에 난 구멍, 즉 스튜디오 벽면의 존재를 드러낸 구멍을 만지며 아연실색하던 트루먼은 근처에 있던 계단 위 문 앞에 서서 저 유명한 대사, “못 볼 수도 있으니까 미리 말해두죠. 좋은 오후, 좋은 저녁, 좋은 밤 보내세요”를 내뱉은 뒤 문 뒤편의 검은 세계로 퇴장한다.

이 장면은 존 포드의 <수색자>의 마지막 장면에서, 문 앞에 서 있다가 황야로 사라지던 주인공 에단의 모습을 반전시킨 것처럼 독해될 수 있다. 에단이 황야로 대표되는 서부영화 속 세계 깊숙한 곳으로 들어간 것이라면, 트루먼은 스튜디오 바깥으로 대표되는 영화 속 세계 바깥 어딘가로 떠난 것으로 볼 수 있다. 전자는 영화 속 세계의 영속성과 그것의 견고함을 그리고 후자는 영화 속 세계의 일시성과 그것의 유약함을 상징한다. <트루먼 쇼>의 엔딩의 독특함은 그것이 자기 반영적으로 현실 세계와 영화 세계 사이의 균열을 다루면서 그것을 시각적으로 구멍에 비유하고 있다는 부분에 있다. 특히 이 작품은 영화라는 매체를 구성하는 여러 기계적 장치, 즉 기계적 구멍이 매개하는 두 세계 사이에서 균열이 나타나고 그것에 대한 감각이 일상화된 세계의 모습을 반영한다. 이는 영화가 다음과 같은 이율배반으로 이루어져 있음에 대한 고찰이기도 하다. 영화가 다루는 세계의 견고함이 어떤 구멍을 통해서 완성되는 것과 같은 원리로 그 세계의 연약함 또한 어떤 구멍을 통해서 드러난다는 그런 모순.

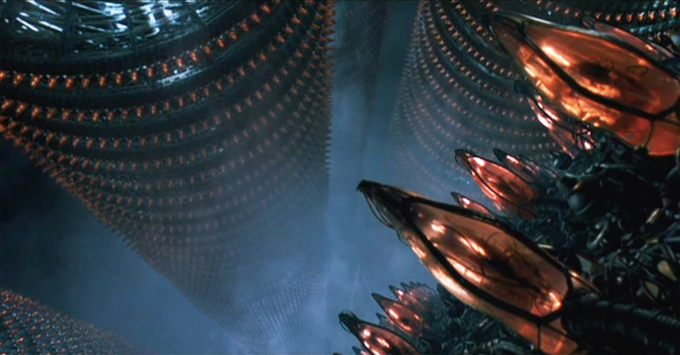

오늘날 우리는 눈에 보이는 기계적 구멍과 눈에 보이지 않는 기계적 구멍 모두에 대해 감각적으로 무뎌진 채로 살고 있다. 카메라와 디스플레이 장치들이 손을 뻗으면 닿을 수 있는 곳에 있다는 사실에 대해 그리고 눈에 보이지 않는 소프트웨어의 알고리듬이 일종의 블랙박스처럼 작동하고 있다는 사실에 대해 크게 주의를 기울이지 않아도 우리의 일상은 문제없이 돌아간다. 구멍처럼 생긴 각종 버튼을 누르면 세계의 이미지가 출현하고 작동하지만 우리는 그 과정과 원리에 대해 의식적으로 주의를 기울이지 않는다. 이런 동시대적 상황을 알레고리적으로 그리고 징후적으로 드러내는 영화의 목록을 작성하는 것은 어렵지 않다. <본> 시리즈처럼 주인공이 감시자의 눈을 피해 달아나거나 반대로 감시자를 추적하는 탐정 스릴러 영화, <매트릭스> 시리즈처럼 컴퓨터가 지배하는 가상 세계의 실체를 파헤치면서 인간의 본성에 대해 재고하는 영화, 구글 오버뷰 이미지를 떠올리게 하는 장면들을 통해 지구나 다른 여러 행성을 사물처럼 묘사하는 동시에 관찰하는 SF영화, <서치>처럼 컴퓨터 모니터에 디스플레이된 여러 애플리케이션 실행 창을 동시적으로 보여주면서 현실의 삶을 연장하거나 초월하는 가상의 삶에 대해 말하는 영화, <닥터 스트레인지>처럼 마법을 통해 현실의 이편과 저편 또는 하나의 현실과 평행하게 존재하는 다른 현실에 틈을 내는 영화들이 그 리스트에 속한다. 이런 영화들의 지속적인 등장을 영화적 경험을 구성하는 영화적 구멍, 즉 영화적 장치와 감각에 대한 재고의 요청으로 보면 어떨까. 그런 경우 영화적 경험으로서의 영화적 구멍은 우리의 삶에 대한 새로운 앎을 구성하고 그 지평을 열어주는 하나의 작은 통로의 역할을 할 수 있을 것이다.