SF 코미디 고어 애니메이션 시리즈 <릭 앤드 모티>는 기본적으로 <백 투 더 퓨처>와 같은 고전 SF의 가장 저질스러운 평행우주처럼 보인다. 에피소드마다 매드 사이언티스트 릭은 은하적 규모의 끔찍한 사고를 치고 어리바리한 모티를 비롯한 서머, 제리, 베스와 같은 가족들은 사고에 휩쓸려 인간의 힘으로는 도저히 이겨낼 수 없는 위기를 맞게 된다. 대부분의 시트콤이 그러하듯 <릭 앤드 모티>에서도- 늘 그런 건 아니지만- 결말에 이르러 위기는 해소되고 세계는 정상화된다. 2013년부터 방영을 시작해 현재 시즌7까지 제작된 이 애니메이션 시리즈에는 주옥같은 에피소드가 많지만 나는 시즌6의 4화 <나이트 패밀리>를 가장 자주 떠올린다. 전형적인 <릭 앤드 모티> 에피소드라 할 <나이트 패밀리>는 릭이 구해온 ‘솜냄뷸레이터’라는 기계를 통해 가족들이 잠든 자기 자신에게 맨정신으로는 하기 싫은 일을 시키면서 생기는 일련의 공포스러운 사건들을 다루고 있다. 노동과 여가를 완벽히 분리할 수 있다는 이 에피소드의 아이디어는 호평받는 Apple TV+ 오리지널 드라마 <세브란스: 단절>에 나오는 기억 분리 수술과 유사하다. <세브란스: 단절>의 주인공 마크가 자기 일에 그러하듯 <나이트 패밀리>에서도 ‘야간인’이라 불리는 잠든 상태의 가족들은 장대비 같은 땀을 흘리며 식스 팩을 만들고, 억지로 스페인어와 트럼펫을 배우고, 산더미처럼 쌓인 빨래와 설거지를 해치우라는 ‘본체’, 즉 ‘주간인’의 명령을 어지간하면 순순히 따른다. 하지만 ‘주간인’ 릭에게 ‘야간인’ 서머가 식사 후 접시를 한번 헹궈준다면 설거지가 편할 거라는 메시지를 전달한 뒤로 상황은 급변한다. ‘주간인’ 릭이 완강히 거부하며 ‘야간인’이 책임을 다하지 않는다고 비난한 탓이다. 협조 거부에 분노한 ‘야간인’ 노동자 연대는 잠든 릭을 깨워 아주 구체적으로 이렇게 요구한다. “왜 접시를 헹구지 않는 거죠?” “2초면 되는데.” “안 헹구면 찌꺼기가 말라붙어서 설거지가 더 힘들어진다고요.”

릭이 끝까지 고작 2초짜리 설거지 전 처리를 거부하기 때문에 상황은 필연적으로 ‘주간인’에게서 주도권을 빼앗으려는 ‘야간인’의 집단 봉기로 치닫게 된다. 에피소드의 결말에 가까워지며 ‘야간인’은 얼마간 그 목적을 달성하나 오래가진 못한다. 나는 “안 헹구면 찌꺼기가 말라붙어서 설거지가 더 힘들어진다고요”라는 대사가 나온 장면을 프린트해 싱크대 앞에 붙여놓았다. 반쯤 농담이지만 아무 생각 없이 싱크대에 접시를 던져넣을 ‘나’로부터 설거지할 ‘나’를 배려하기 위해서다. 그 ‘나’는 나도 아직 잘 모르는 ‘나’다. 릭은 ‘주간인’이 하기 싫은 일을 시키기 위해 ‘야간인’이라는 얼터 자아가 존재하는 거라고 주장하지만 밤새 설거지를 해 퉁퉁 불은 서머의 손은 ‘주간인’, ‘야간인’으로 깨끗이 분리되지 않는다. 그야 서머의 손은 하나이기 때문이다. 일시적으로 주도권을 탈취해 ‘본체’로 승격한 ‘야간인’ 가족, 즉 ‘나이트 패밀리’가 무서운 속도로 소진한 통장 잔고 또한 마찬가지다. ‘주간인’에 의한 ‘야간인’의 노동력 착취가 곧 ‘야간인’에 의한 ‘주간인’의 재산 탕진으로 이어지는 보기에 딱한 악순환은 결론적으로는 그냥 자기파괴다. 애당초 도플갱어 장르라는 게 그렇다. 오늘날 문화 영역 전반에서 그 영향력이 되살아나고 있는 도플갱어는 “살아 있는 사람의 분신 또는 유령”을 뜻하는 말로 에드거 앨런 포의 <윌리엄 윌슨>이나 도스토옙스키의 <분신>에서 보듯이 19~20세기 유럽 문학의 중요한 모티프였다. 서구 문명의 근본원리인 이원론적 세계관을 압축적으로 은유하는 도플갱어는 고대사회의 쌍둥이 신화에 기원을 두고 있는데 문학에서는 인간 육신을 초월하는 불멸의 영혼으로 그려지는 한편- 더 흔하게는- 주인공과 정반대의 성격을 갖춘 절대적 적대자로 등장한다. 주인공의 사악한 쌍둥이로서 이 적대자는 서구 문명이 억압 또는 부인해온 인간의 사악하고 추잡스러운 다른 면을 상징하며 그 자체로 위기에 처한 사회를 비추는 반성적 거울 이미지로서 기능한다. 이원론적 전통 속에서 도플갱어와의 대결은 필연적으로 자기 자신과의 대결이다. 오늘날 도플갱어 장르가 범람하는 이유는 <도플갱어>를 쓴 나오미 클라인의 말처럼 우리가 전에 없이 “분절, 분열되고 분할된 사회”를 살고 있기 때문이다. 한국은 물론이고 미국과 유럽도 반으로 갈라진 것처럼 보인다. 이 책에서 반자본주의 운동가이자 작가인 나오미 클라인은 한때 자유주의 페미니스트로 경력을 시작했다 현재 우파 음모론자로 전향한 나오미 울프의 활동을 집요하게 추적한다. 두 나오미는 이름이 같고 공통점도 많아 SNS 사용자들은 물론 AI까지 헷갈려 한다. 하지만 ‘착한’ 나오미가 ‘나쁜’ 나오미에게 억울할 일만은 아니다. 정치적으로는 정반대의 주장을 하고 있는 두 나오미이기에 어떤 의미에서는 서로를 맘놓고 먹어치우며 몸집을 불릴 수 있었기 때문이다. 선악을 가르는 이분법은 이득이 된다. 궁극적으로 이 모든 건 “인종, 민족, 젠더가 위험한 분신을 만들어내는” “더 불길한 더블링과 맞닿아 있다”.

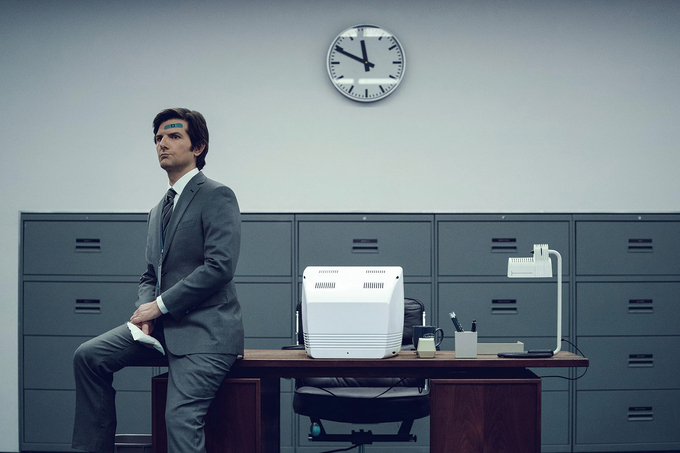

이러한 현실에 반응하듯 지난 10년간 분신 이미지를 다루는 많은 영화, 드라마가 등장했다. 분신을 주제로 한 소설 원작의 <더블>(2013)과 <에너미>(2013), (백인) 문명을 지탱하기 위해 쓰고 버려진 (흑인) 복제인간의 지하 세계를 다루는 <어스>(2019), ‘더 나은 버전의 나’의 출현과 그에 따르는 분열과 적대라는 전통적 문제를 다루는 <어 디프런트 맨>(2024)과 <서브스턴스>(2024)가 대표적이다. 앞서 언급한 작품들은 분신에 대한 원한과 분노를 도저히 참을 수 없어 종국에는 자기파괴적 결말로 치닫게 될 주인공을 제시한다. 우리는 어쩌면 그런 주인공을 통해 자기 자신과의 화해가 중요하다는 구태의연한 교훈을 얻을 수 있을지도 모른다. 하지만 애초에 분신이란 나와 내 적을 구분하는 이분법을 안정적으로 지속하기 위해 발명된 환상일 뿐이다. 그 어떤 존재도 혐오스럽고 불쾌한 도플갱어가 되기 위해 태어나지 않는다. 문제는 투사(projection)다. 대안이라고 제시하긴 뭣하지만 재인쇄가 가능한 일회용 노동자를 주인공 삼는 <미키 17>(2025)의 분신‘들’이 기억에 남는 까닭이 여기에 있다. 복수의 미키‘들’을 언젠가 통합될 자아의 작은 조각으로 환원하지 않는 영화의 관점은 결말에 이르러 자신이 프린터를 폭파하는 바람에 아직 존재하지도 않는 미키‘들’의 삶 가능성이 차단된 건 아닐지 염려하는 미키 17로 최종 수렴한다. 이 영화에서 분신‘들’은 미키의 ‘나쁜’ 적대자도 경쟁자도 아닌 또 다른 미키일 뿐이다. 그는 그렇다는 사실을 믿을 만큼 대책 없이 낙관적이다. 또한 그는 높은 확률로 자기가 해야 할 설거지를 다른 미키에게 미루지도 않을 것이다.