<원뿔을 그리는 선>을 비롯한 네편의 ‘원뿔 영화’를 만들면서 매콜은 지속시간이 관객의 경험에 중요한 변수가 된다는 점을 깨닫고, 표준적 영화의 상영시간을 더 급진적으로 해체하는 방식으로 공간, 관람성, 조형성, 순열조합을 탐구했다. 갤러리 설치를 위해 기획된 최초의 작품인 <네대의 영사기를 위한 긴 영화>(Long Film for Four Projectors, 1974)에서 관객은 45분 길이의 필름 릴을 포함한 네개의 영사기가 이루는 부등변 사각형 모양의 광선 공간을 체험했다. 영사기마다 총 8번의 릴 교체를 수반하고 이때마다 영사의 방향이 달라지기에 총 8번의 순열조합이 6시간에 걸쳐 전개되었다. 이 작품에 대한 노트에서 매콜은 이 작품의 관객이 “공통의 경험 시간을 차지하는 하나로 존재하는 집단이 아니”고 “언제 올지, 작품에 어떻게 접근할지, 얼마나 오래 머무를지에 대한 결정은 개인에게 달려 있다”라고 썼다.뉴욕의 아이디어 웨어하우스에서 1975년 6월18일 정오부터 다음날 정오까지 24시간 전시된 <앰비언트 라이트를 위한 긴 영화>(Long film for Ambient Lights)에서는 영사기 자체가 아예 사라졌다. 대신 공간 내에는 눈높이에 맞춰 전등 하나가 설치되었고, 창문은 흰색 종이로 덮여 낮에는 광원으로, 밤에는 전등의 조명을 반사하는 표면(스크린)으로 기능했다. 아울러 24시간 동안 조명과 자연광의 공간 내 변화를 기록한 다이어그램도 포함되었다. 매콜이 벽에 게시한 2쪽 분량의 “지속시간에 관한 노트”에 따르면 이 작품은 “동적인 작품처럼 여겨지는 것과 정적인 환경처럼 여겨지는 것 사이의 문턱”에 놓인 프로젝트였다. 달리 말하면 관람하는 동안 변하지 않는 대상으로서의 예술작품과 시간의 흐름 속에서 변하는 사건으로서의 예술간의 엄밀한 구분은 불가능하다는 것이다. 그 구분은 작품 그 자체의 속성이나 예술적 행위 또는 사건의 상황만으로는 성립되지 않는다. 관객의 지각과 인지, 기억이 이 두 범주의 구분에 관여한다. 그래서 이 작품에서 매콜은 지속시간을 관객의 의사에 따라 설정하게 함으로써 상영시간이 관객 집단에게 규범으로 주어지는 표준적 영화의 관람 경험을 질의하고자 했다. 이같은 질의 과정은 영화 장치의 내부와 역학에 대한 더욱심오한 탐구로 이어지는 계기가 됐다. <앰비언트 라이트를 위한 긴 영화>와 관련해 매콜은 “시간성과 빛에 대해 탐구하기 위해 ‘공연적’ 측면을 줄여나가는 데 관심을” 두고 있으며 “(영화에서) 관습적으로 쓰이는… 사진화학적, 전기역학적 과정에 의존하지 않고도 (시간성과 빛에 대한) 탐구를 수행하는 것이 가능하다고 보고 있다”고 덧붙였다.

현재 진행 중인 전시 소개 및 언론 기사는 1970년대를 거쳐 21세기에 재개된 매콜의 ‘솔리드 라이트’ 작업에 ‘확장영화’(expanded cinema)라는 꼬리표를 붙였지만, 매콜의 확장영화가 어떤 성격인가는 좀더 세밀하게 설명될 필요가 있다. 매콜의 작업은 관객의 지각과 의식을 확장하기 위해 표준적 영화의 형식과 장치, 경험을 초월하는 영화적 실천 양식을 예시한다는 점에서 확장영화지만, 진 영블러드가 말하는 확장영화와는 본적으로 다르다. 영블러드의 확장영화가 글로벌 전자 미디어의 확산에 호응하는 인터미디어 연결망으로서의 비디오아트, 컴퓨터영화, 멀티미디어 퍼포먼스에 초점을 맞춘 ‘외향적 확장영화’를 뜻한다면, 솔리드 라이트 필름은 런던영화인협동조합 작가들의 영사 퍼포먼스 및 설치작품과 마찬가지로 영화 장치, 영화 형식, 영화적 경험의 본질을 탐구하기 위해 그 구성 요소 내부로 들어가고 이를 환원하거나 변형한다는 점에서 일종의 ‘내향적 확장영화’다. 이같은 확장영화 중 일부에는 심오한 역설 하나가 있다. 영화의 본질인 빛과 시간에 대한 탐구를 추구할수록 표준적 영화에서 더욱 멀리 달아나고 심지어 인접 예술의 영향과 관심을 더욱 분명하게 이중인화한다는 역설 말이다. 실험영화 연구자 조너선 월리가 켄 제이콥스의 용어를 빌려와 발전시킨 파라시네마(paracinema) 개념은 제이콥스와 매콜, 폴 샤리츠 등의 확장영화가 “영화의 본질을 필름의 물질성이 아닌 다른 곳”, 즉 “제도적 영화 장치 바깥”에서 찾는다는 점을 가리킴으로써 이러한 역설을 강조한다. 월리의 개념을 따른다면 매콜은 파라시네마의 가장 극단적인 사례일 것이다. 비표준적 영사를 실험했더라도 제이콥스처럼 표준적 영화관 내에서 명멸하는 유령적 환영을 추구하지 않았고, 샤리츠처럼 셀룰로이드의 물질성에 집착하지 않았으며, 현대 조각과 현대음악, 개념주의와 퍼포먼스의 흔적을 영화적 본질주의로 통합했기 때문이다.

21세기 매콜의 귀환

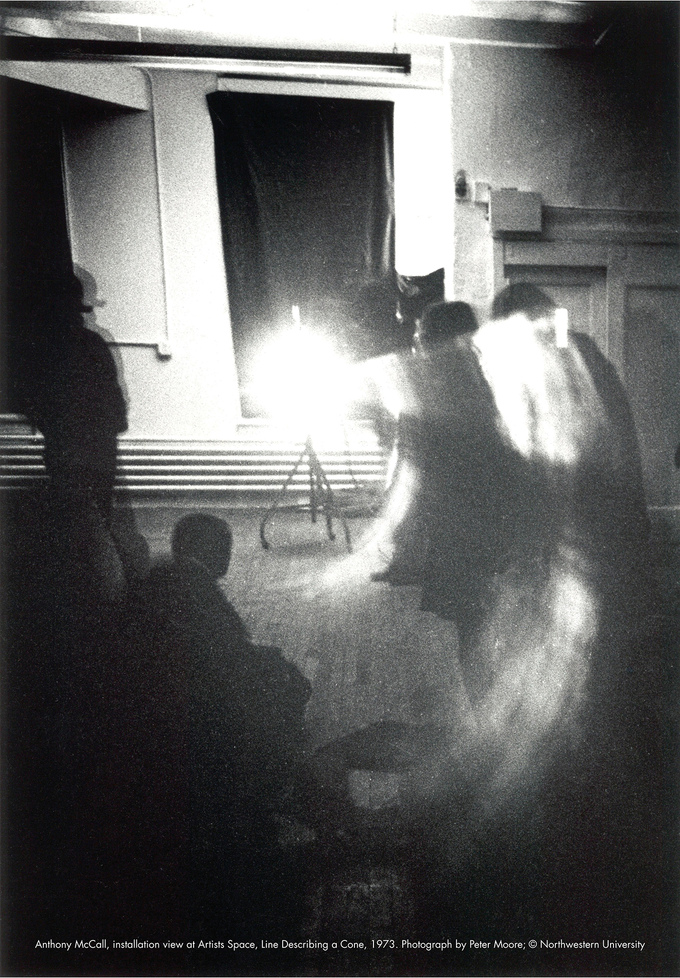

자본주의 내의 이미지와 텍스트의 조작을 마르크스주의적 유물론으로 비판하고 분석한 에세이영화 <주장>(Argument, 1978, 앤드루 틴달과 공동 감독)을 제작하기도 했지만, 70년대 후반 이후 매콜은 작가로서의 경력을 멈추고 그래픽디자인 스튜디오를 25년가량 경영한 것으로 알려져 있다. 그의 솔리드 라이트 필름이 재조명된 것은 21세기 초였다. 1990년대 중반부터 더글러스 고든, 피에르 위그 등 새로운 작가들이 등장하면서 영화적 비디오 설치작품을 비롯한 필름과 비디오가 현대미술의 중요한 전시 대상으로 활발하게 인증되기 시작했고, 이와 같은 조류의 역사적 선례를 탐색하고자 큐레이터 크리시 아일스의 기획으로 휘트니미술관에서 열린 <빛 속으로: 미국 미술에서의 영사 이미지 1964-1977>(Into the Light: The Projected Image in American Art 1964-1977, 2000-2001)에서 <원뿔을 그리는 선>은 “관습적 영화의 공간을 해체하고 다수의 시점을 소개하면서, 영화, 조각, 퍼포먼스, 개념미술의 본성을 혼합한 부피를 가진 형태를 낳는” 작품으로 소개되었다. 이 전시 이후 북미와 유럽 실험영화의 영사 퍼포먼스 및 설치작품이 활발하게 재조명되었고, 1990년대 중반 독일 실험영화 작가 비르기트 하인의 학생을 통해 알게 된 연무기(haze machine)와 고화질 디털 프로젝터, 컴퓨터그래픽 알고리듬을 포함한 기술적 변화에 힘입어 매콜은 21세기에 ‘솔리드 라이트’ 작업을 재개하게 되었다.

그 귀환의 첫 작품으로 두개의 곡선이 뱀처럼 변화하며 서로 교차하는 30분 길이의 설치작품 <회귀>(Doubling Back, 2003)는 16mm로 제작된 마지막 작품이라는 점에서 “과거의 회고와 복제”(영화학자이자 비평가 에리카 발솜)였지만, 디지털로 변환되었다는 점에서 ‘솔리드 라이트’ 작업의 새로운 출발이기도 했다. 이번 전시에도 포함된 <당신과 나 사이>(Between You and I, 2006)가 대표하듯, 21세기 매콜의 ‘솔리드 라이트’ 작업 일부는 선의 점진적 변화와 부피감 있는 빛의 영사를 유지하되 관객의 머리 위에 설치된 프로젝터를 포함하게 되었다. 2004년 인터뷰에서 매콜은 한편으로는 “작업을 매체에 따라 구분하는 것은 의미가 없다고 생각하며 대신 조각, 회화, 영화라는 세개의 커다란 범주에 따른 구분이 더 의미가 있다”라고 주장하면서도, 디지털 프로젝터에는 필름 영사기 특유의 광학과 사운드가 부재하고 대신 “장례식 같은 침묵이 있다”라고 덧붙인 바 있다. 이런 한계에도 불구하고 디지털 프로젝터의 수직적 영사를 통해 매콜은 솔리드 라이트 필름 시기의 관심을 건축적 요소에 대한 탐구로 연장해왔고, 컴퓨터그래픽 알고리듬의 활용에 힘입어 선의 애니메이션을 파형(waveform)의 변주로 증강했다. 아울러 작곡가 데이비드 그럽스가 제공한 천둥 소리를 포함한 앰비언트 사운드와 번개를 연상시키는 깜빡임 효과가 더해진 <스카이라이트>(Skylight, 2020/2025)는 매콜의 최근 솔리드 라이트 작업 및 음악적 계열주의가 1970년대와 달리 상징적 심상과 서사를 포함하는 방식으로 확장하고 있음을 나타낸다.이 새로운 솔리드 라이트 작업은 오늘날 많은 미술관에서 소개되고 있는 빛 기반의 미디어아트 작품처럼 숭고 또는 몰입과 같은 미적 용어로 설명되기 쉬우며, 관객의 머리 위에서의 ‘수직적’ 영사는 그와 같은 설명을 정당화하는 데 더 적합할지도 모른다. 하지만 이번 전시에서 필름 영사기의 사용 유무와 무관하게 ‘수평적’ 영사 작품의 부재는 2004년 제1회 서울실험영화페스티벌(현 서울국제실험영화페스티벌, EXIS)에서 <원뿔을 그리는 선>이 르그라이스를 비롯한 여러 런던영화인협동조합 소속 작가들의 작품 및 퍼포먼스와 함께 재연되었고, 2015년 EXIS에서 갤러리 시청각과 협력하여 <앰비언트 라이트를 위한 긴 영화>가 전시의 형태로 재연되었던 역사의 망각과도 연결될 수 있다. 영화계와 미술계의 관계를 서로 근접하지만, 궁극적으로는 완전히 만나지 않는 DNA의 이중나선과도 같다고 비유했던 매콜의 21세기 초 진단은 서울에서도 반복되고 있다. 그의 작품이 요구하는 지속시간 동안 관객이 생각해볼 것은 그 두개의 나선을 이어 붙이며 흥미로운 문턱을 개방해온 빛과 시간의 오래된 궤적이다.