호주영화에 대해 얼마나 아는가. 시네필의 미개척 영토는 아마도 호주영화일 것이다. 오랜만에 전주영화제를 방문한 호주 출신의 저명한 영화평론가 에이드리언 마틴은 진귀한 호주영화들을 소개한다. 이번 게스트 시네필 섹션에서 에이드리언 마틴이 엄선한 작품은 국제적으로 잘 알려지지 않은, 호주영화의 또 다른 얼굴이다. 그간 알 수 없었던 다채로운 호주영화에 대해 에이드리언 마틴과 이야기를 나눴다.

- 16년 만에 전주영화제를 방문했다. 이번 프로그램의 선정의 변을 듣고 싶다.

호주영화의 다른 면을 보여주고 싶었다. 많은 사람들에게 보통 알려진 호주영화라고 한다면 <행잉 록에서의 소풍>(1975), <매드맥스> 시리즈(1979~), <피아노>(1993), <뮤리엘의 웨딩>(1994) 등이 있다. 그런 영화들을 여기서 보여주고 싶지 않았다. 사람들이 들어보지도 못한 영화들을 선보이고 싶었다.

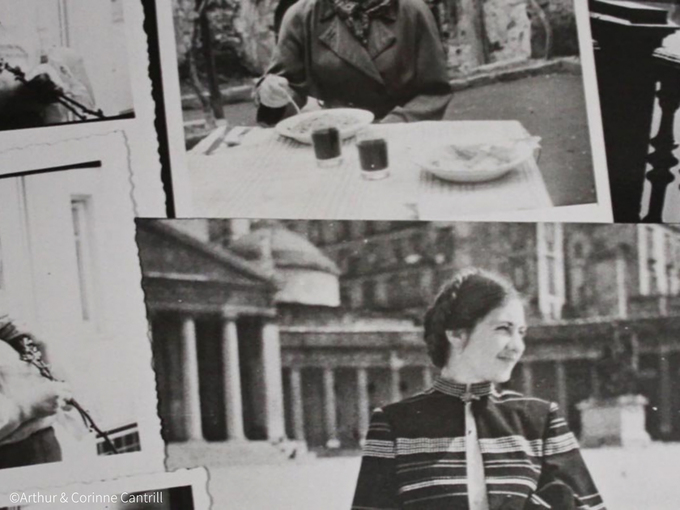

- 상영작 중 단연 걸작은 올해 2월 작고한 커린 캔트릴의 <이 생의 몸> (1984)이다. 당시 죽을 위기에서 캔트릴은 영화를 통해 환생을 시도한다. 스틸 사진으로 구성한 이 영화에 대한 소개와 더불어 자신을 실시간으로 SNS에 전시하는 시대에 이 영화의 차별점은.

실제로 사망하기까지는 영화를 만들었던 1983년으로부터 42년이라는 시간이 더 있었지만, 당시에 커린은 암 진단을 받고 죽음이 눈앞에 왔다고 강하게 느꼈다. 커린은 서양의학이나 수술에 거부감이 있었고 대체의학으로 치료를 받고 싶어 했다. 커린은 이 영화를 통해 자신의 삶을 되돌아보는 회고적이고 자기 성찰적인 여정을 시작하게 된 것이다. 커린은 카메라 앞에서 인터뷰하는 방식 대신 좀더 형식적이고 실험적인 방식으로 영화를 만들기를 원했다. 대부분 스틸 사진으로 영화를 만들었다. 커린이 사진을 사용한 이유는 그 사진들 속에서 자신의 여러 삶, 자기 내면의 다양한 측면을 볼 수 있었기 때문이다. 한 사람의 인생에서 정말 많은 삶을 보여주는 그런 영화라 할 수 있다. ‘셀피(스마트폰 등으로 찍은 자신의 사진)의 시대’에 살고 있는 우리 또한 하나의 고정된 존재가 아니다. 우리 역시 어떻게 자신을 드러내는지, 어떤 경험을 하고 어떤 만남을 갖는지에 따라 각각 다른 사람이 될 수 있다는 것이다. 커린도 여러 사람을 만나며 삶이 변화했다. 따라서 이미지는 사회적 역사와 개인의 역사가 결합한 것이라 할 수 있다.

- 1990년대 호주영화의 절반이 ‘귀향’이란 주제를 다뤘다고 들었다. 그중 마고 내시의 <무소유>(1994)는 어떤 특별한 위치를 점하는가.

호주영화에서 귀향은 두 가지 측면으로 볼 수 있다. 하나는 영국이나 미국 같은 해외에서 호주로 돌아오는 경우고, 다른 하나는 멜버른이나 시드니 같은 도시간의 귀향이 있다. 하지만 공통점은 가족으로의 귀향이라는 점이다. 마고 내시의 <무소유>는 단순히 가족 이야기를 다룬다기보다는 호주라는 ‘땅’을 다루는 영화다. 다시 말해 호주는 누구의 것인가라는 소속과 소유에 관한 질문을 던지는 영화다. 사실 호주는 원주민의 땅이었는데 백인들이 그 땅을 빼앗은 것이다. 그래서 우리가 현재 호주 땅을 소유하고 있다고 생각하지만 사실 이 땅은 우리의 것이 아니다. 그것이 영화 제목이기도 한 ‘무소유’라는 개념이다. 소유에는 어떤 공허함이 있고, 우리를 괴롭히는 어떤 유령 같은 것이 있다. 그건 과거에 우리가 억눌렀거나 무시하거나 잊어버린 원주민에 대한 기억이다. <무소유>는 그런 개인적인 문제와 정치적인 문제를 하나로 결합하려는 시도다.

- 빌 머술러스의 영화 4편은 한 사람이 만들었다고 볼 수 없을 정도로 다양한 시도를 선보인다. 호주영화를 지키는 파수꾼이기도 한 그가 활발하게 영화적 실천을 선보이는 원동력은.

빌은 단편과 장편을 포함해 대략 100편이 넘는 작품을 만들어왔다. 그는 영화 연출보다 관객 커뮤니티를 구축하는 데 더 열정을 쏟고 있다. 그는 그것이 감독의 의무 중 하나라고 생각한다. 빌은 DIY(Do it yourself) 태도로 스스로 상영을 계획하고 웹진 <센시스 오브 시네마>(Senses of Cinema)를 만들어 호주의 독립·실험 영화감독을 소개해왔다. 이를 통해 그는 대중에게 호주영화에 대한 이해도를 높이려고 노력해왔다.

- 당신은 자신의 비평의 아버지와 어머니로 V. F. 퍼킨스(<영화로서의 영화>)와 노엘 버치(<영화의 실천>)를 꼽았다. 당신의 비평을 구성하는 데 어떻게 작용했는지.

두 사람 중에 누가 아버지고 누가 어머니인지는 알 수 없다. (웃음) 우선 두 사람은 완전히 다르다. 버치의 경우 편집, 숏과 숏의 연결, 외화면의 소리 등 디테일한 분석에 초점을 맞췄다면, 퍼킨스는 그것보다는 좀더 전통적인 방식의 비평을 추구했다. 그는 영화의 세계로 들어가 등장인물의 감정, 동기, 심리를 조사하고 이것이 미장센과 영화의 전체 스타일로 어떻게 표현되는지 살핀다. 나는 이 두 방식을 합쳐서 영화의 세계로 들어가며 동시에 영화가 갖고 있는 디테일을 주의 깊게 보려고 한다.

- 코로나19 팬데믹 기간에 전주영화제에서 발간한 <영화는 무엇이 될 것인가?>에 기고한 글이 흥미롭다. 팬데믹 때문에 영화가 자신의 맨살을 보여준 것이라 말하고 있는 것 같았다. 비유적으로 표현하면 영화는 지금 다시 어떤 옷을 입은 것 같다.

얘기한 대로 팬데믹을 통해 영화가 민낯을 그대로 드러냈던 것 같다. 팬데믹이 끝난 뒤 엄청난 규모의 영화들이 다시 등장했다. 할리우드 블록버스터, 마블의 슈퍼히어로물 그리고 프랜시스 포드 코폴라가 자신의 꿈을 위해 수백만달러의 사비를 들여 만든 <메갈로폴리스>를 예로 들 수 있다. 한편에서는 팬데믹의 교훈을 기억하며 더 작은 규모로 영화를 만들려고 노력하는 영화감독들이 있다. 빌 머술러스와 마고 내시도 이에 해당한다. 이들은 자비를 들여 자신의 카메라, 영상, 목소리로 영화를 만든다. 이것은 단순히 저예산이라는 의미가 아니라 장인정신을 가지고 수작업으로 영화를 만든다는 것이다. 요즘 ‘수작업 영화’(handcrafted film)라는 개념이 더 확장되었다고 생각한다. 예전에는 스탠 브래키지와 같은 실험영화 감독들만이 이런 영화를 시도했다면 지금은 미겔 고메스처럼 팬데믹을 통과한 후에도 그때의 감각을 붙잡고자 하는 수많은 감독이 여기에 동참하고 있다.